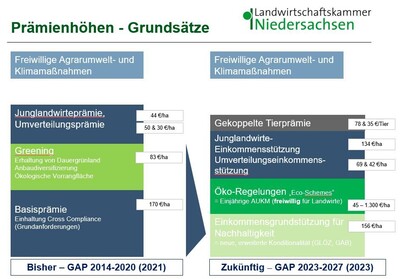

Die neue GAP ab 2023 - eine ökonomische Optimierung der Anträge wird wichtiger!

Die neue GAP ist zum 01.01.2023 gestartet. Aufgrund des Russland-Ukraine-Konfliktes und der Folgen der Corona-Pandemie galten 2023 Ausnahmeregelungen zu einzelnen Vorgaben. Diese gibt es in 2024 nicht weiter, sodass dann alle Vorgaben einzuhalten sind. Darüber hinaus hat Deutschland mit Zustimmung der EU-Kommission Änderungen hinsichtlich der Öko-Regelungen beschlossen. Was ist 2024 einzuhalten und wie sind die ökonomischen Auswirkungen?

Am 24.11.2021 stimmte das Bundeskabinett der Verordnung zur Durchführung der GAP-Direktzahlungen Verordnung (GAPDZV) und der Verordnung zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik geltenden Konditionalität (GAPKondV) zu. Am 17.12.2021 wurden diese Verordnungen mit einigen Änderungen im Bundesrat verabschiedet. Danach wurde der deutsche Strategieplan am 21.02.2022 verspätet in Brüssel vorgelegt. Eine überarbeitete Version wurde am 30.09.2022 eingereicht. Finalisiert wurden die Regelungen durch die Genehmigung des GAP-Strategieplans am 21.11.2022 durch die EU. Mit der Genehmigung des deutschen Strategieplanes durch die EU-Kommission und dem Beschluss aller bundesdeutschen Gesetze und Verordnungen stehen die Rechtsgrundlagen der neuen GAP ab 2023 fest.

Die neue grüne Architektur

Konditionalität - GLÖZ-Standards

Um zukünftig die Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit zu erhalten, sind 9 GLÖZ Standards einzuhalten. Wesentliche Einflüsse für die Bewirtschaftung haben folgende GLÖZ Standards:

GLÖZ 4: Gewässerrandstreifen

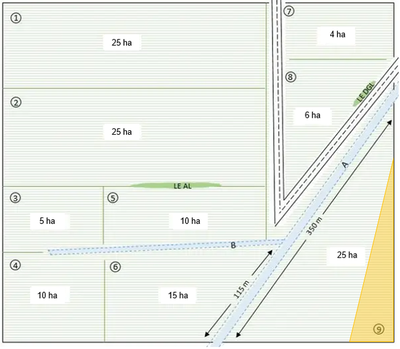

Es sind 3 m Pufferstreifen entlang von Wasserläufen einzuhalten. Das Ausbringen von Dünger- und Pflanzenschutzmitteln ist dort verboten. Der Gewässerrandstreifen kann durch die Bundesländer in Gebieten, in denen die Flächen im erheblichen Umfang von Ent- und Bewässerungsgräben durchzogen sind, auf 1 m verkürzt werden. Niedersachsen macht davon Gebrauch. Eine Anpassung ist nicht in "roten Gebieten" möglich.

Die verpflichtende Stilllegung (GLÖZ 8) kann mit den Gewässerrandstreifen kombiniert werden. Allerdings ist dann eine Mindestgröße von 1.000 m² für die Stilllegung und ein Ernteverbot einzuhalten.

GLÖZ 6: Mindestbodenbedeckung

Auf mindestens 80 % der Ackerflächen eines Betriebes ist im Zeitraum vom 15.11. bis 15.01. des Folgejahres eine Mindestbodenbedeckung sicherzustellen. Diese kann durch mehrjährige Kulturen, Winterkulturen oder Zwischenfrüchte erfolgen. Auch Stoppelbrachen von Körnerleguminosen und Getreide (inkl. Mais) gelten als Bodenbedeckung im Winter, soweit keine Bodenbearbeitung vorgenommen wurde. Mulchauflagen und die mulchende, nicht wendende Bodenbearbeitung von Flächen sowie eine Abdeckung durch Folien-, Viles- oder Netze zur Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion zählen als Mindestbodenbedeckung. Ausnahmen gibt es grundsätzlich nicht.

Darüber hinaus wurden abweichende Zeiträume der Mindestbodenbedeckung geregelt. Für Flächen, die mit frühen Sommerkulturen bestellt werden sollen (Aussaat bis 31.03.) reicht eine Mindestbodenbedeckung vom 15.09. bis 15.11. des Antragsjahres aus. Auf Flächen mit schweren Böden (mind. 17 % Tongehalt oder einer entsprechenden Bodenklasse) ist eine Mindestbodenbedeckung ab der Ernte bis 01.10. des Antragsjahres einzuhalten. Frühe Sommerkulturen und schwere Böden werden konkret definiert.

GLÖZ 7: Fruchtwechsel

2024 sind drei Vorgaben einzuhalten:

- Auf mind. 33 % der verbleibenden Ackerfläche eines Betriebes bezogen auf das Vorjahr hat ein Wechsel der Hauptkultur zu erfolgen.

- Auf mind. weiteren 33 % der Ackerfläche ist ebenfalls ein jährlicher Fruchtwechsel oder der Anbau von Zwischenfrüchten/ Unterssat zu etablieren.

- Spätestens im dritten Jahr muss auf allen Ackerflächen ein Fruchtwechsel erfolgen.

Grundsätzlich sind mehrjährige Kulturen, Gras und Grünfutterpflanzen, Brachen, Roggen, Tabak und Mais für die Erzeugung von zertifiziertem Saatgut von den Vorgaben des Fruchtwechsels befreit. Diese zählen im ersten Jahr noch zum Fruchtwechsel dazu und bleiben ab dem zweiten Jahr unberücksichtigt. Ausgenommen sind zudem Betriebe mit weniger als 10 ha Ackerland und Landwirte, die auf mehr als 75 % ihrer Ackerfläche Gras-/Grünfutter, Brachen, Leguminosen oder einer Kombination der genannten Kulturen anbauen, bzw. auf mehr als 75 % ihrer beihilfefähigen Fläche DGL, Gras- und Grünfutter anbauen, soweit die verbleibende Ackerfläche 50 ha nicht übersteigt. Zertifizierte Ökobetriebe sind ebenfalls ausgenommen.

GLÖZ 8: verpflichtende Stilllegung

Die Vorgaben zur verpflichtenden Stilllegung wurden für das Jahr 2024 modifiziert. Das bedeutet, 2024 gibt es verschiedene Möglichkeiten zr Einhaltung der GLÖZ 8 2024::

- Stilllegung auf 4 % der Ackerfläche

- Anbau einer Leguminose auf 4 % der Ackerfläche

- Anbau einer Zwischenfrucht auf 4 % der Ackerfläche

Stilllegungsflächen sind unmittelbar nach der Ernte der Hauptkultur im Vorjahr der Selbstbegrünung zu überlassen oder aktiv zu begrünen. Eine Reinsaat aus landwirtschaftlichen Kulturen ist als aktive Begrünung nicht zulässig. Angerechnet werden Brachen mit einer Mindestparzellengröße von 0,1 ha. Die Bodenbearbeitung (Ausnahme bei aktiver Begrüunng) sowie der Dünge- und Pflanzenschutzeinsatz sind auf diesen Flächen verboten. Ein Mahd- und Mulchverbot gilt vom 1.4. bis 15.8. Ab dem 01.09. kann die Aussaat/ Pflanzung einer Kultur, die erst im Folgejahr zur Ernte führt erfolgen. Abweichend davon kann mit der Aussaat von Winterraps und Wintergerste ab dem 15.08. begonnen werden.

Die Leguminose ist als Hauptkultur in 2024 anzubauen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist untersagt. Eine Anrechnung dieser Fläche in der ÖR 2 ist nicht möglich.

Die Zwischenfrucht ist nach guter fachlicher Praxis im Herbst auf der Fläche zu etablieren und muss bis zum 31.12.2024 stehen. Eine Vorgabe zum Saatgut gibt es nicht. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist untersagt. Eine Anrechnung auf den Fruchtwechsel oder die Mindestbodenbedeckung ist möglich.

Ausgenommen von der Stilllegung sind Betriebe mit weniger als 10 ha Ackerland und Landwirte, die auf mehr als 75 % ihres Ackerlandes Gras-/Grünfutter, Brachen, Leguminosen oder einer Kombination der genannten Kulturen bzw. auf mehr als 75 % der beihilfefähigen Fläche DGL, Gras- und Grünfutter anbauen. Landschaftselemente als Bestandteil der förderfähigen Fläche können auf die Stilllegung angerechnet werden.

GLÖZ 2 und 9: Schutz von Feuchtgebieten und Torfmooren sowie Vorgaben in Natura-2000 Gebieten

Außerdem gilt das Verbot des Pflügens von Dauergrünland in Natura-2000-Gebieten (FFH- oder Vogelschutzgebieten) oder auf Moorstandorten. Damit ist ein Grünlandumbruch zur Grasnarbenerneuerung mit entsprechenden Ertragsnachteilen nicht mehr möglich. GLÖZ 2 beginnt in Niedersachsen ab dem 1.1.2024.

Es sind damit erhebliche Vorleistungen im Rahmen der GLÖZ für den Erhalt der Einkommensgrundstützung gefordert. Dabei gibt es Überschneidungen mit den Maßnahmen im Niedersächsischen Weg.

Einkommensgrundstützung

Die Basisprämie wird nach ersten Berechnungen von 171 €/ha in 2021 auf etwa 155 €/ha Einkommensgrundstützung in 2024 sinken.

7 Ökoregelungen

Auch 2024 werden 7 freiwillige, einjährige und bundeseinheitliche Einzelmaßnahmen in der 1. Säule der GAP als Öko-Regelungen angeboten. Diese sollten nicht mit dem bisherigen Greening und den länderspezifischen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen der 2. Säule verwechselt werden.

- Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung der Biodiversität durch

a) Freiwillige Aufstockung der Stillegungen auf Acker mit Selbstbegrünung oder aktiver Begrünung über die geforderten 4% in der Konditionalität hinaus. D.h. wird über die 4 % hinaus bis zu 1 % oder 1 ha der Ackerfläche stillgelegt, erhält man 1.300 €/ha Prämie. Für das nächste zusätzliche Prozent Stilllegung, also von 5 bis 6% gibt es 500 €/ha und für die weiteren vier Prozent von 6 bis 10 % werden 300 €/ha Prämie veranschlagt.

(Verpflichtungszeitraum vom 1.1. bis 31.12. bzw. bei Aussaat einer Kultur, die erst im Folgejahr zur Ernte führt ab 01.09. (nur bei Winterraps und Wintergerste 15.08.), Mindestparzellengröße von 0,1 ha, kein Pflanzenschutz, keine Düngung)

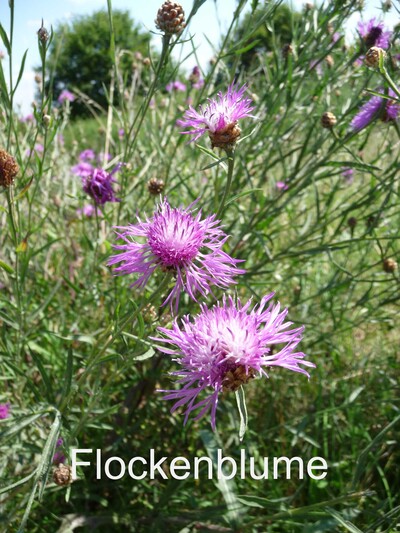

b) Anlage von Blühflächen und -streifen auf Ackerland: top up auf Stillegung nach ÖR 1a, 200 €/ha

(Blühstreifen und -flächen: Mindestparzellengröße von 0,1 ha, max. 3 ha, vorgegebene Saatgutmischung, Aussaat bis 15. Mai)

c) Anlage von Blühstreifen oder -flächen in Dauerkulturen: top up von 200 €/ha

(Blühfläche max. 1 ha, Vorgegebene Saatgutmischung, kein Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln, Aussaat bis 15. Mai)

d) Altgrasstreifen oder -flächen auf Dauergrünland (DGL): für 1 % 900 €/ha, 1-3% 400 €/ha, 3-6 % 200 €/ha (mind. 1 % und max. 6 % des DGL, 10 bis 20 % je Schlag, mind. 0,1 ha, max. 2 Jahre auf derselben Stelle, Beweidung und Schnittnutzung ab 1.9., kein Pflanzenschutz)

- Anbau vielfältiger Kulturen im Ackerbau: 60 €/ha

(mind. 5 Hauptkulturarten im Umfang von je 10 % bis 30 % der Ackerfläche, mind. 10 % Leguminosen einschließlich deren Gemenge, max. 66 % Getreide)

- Beibehaltung einer agroforstlichen Bewirtschaftungsweise auf Acker- und Dauergünland: 200 €/ha

(2 bis 35 % Gehölzfläche, mind. 2 Gehölzstreifen, mind. 20 m und max. 100 m Abstand zwischen Gehölzstreifen, 3 bis 25 m breit)

- Extensivierung des gesamten Dauergrünlandes im Betrieb: 100 €/ha

(mind. 0,3 und max. 1,4 RGV/ha DGL im Durchschnitt 01.01.-31.12., Verwendung von Düngemitteln einschließlich Wirtschaftsdüngern ist nur in dem Umfang der höchstens bei1,4 RGV je ha anfalende Dünger gestattet, kein Pflanzenschutz, kein Umbruch im Antragsjahr)

- ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen mit Nachweis von mindestens 4 regionalen Kennarten: 240 €/ha (2025 225 €/ha, 2026 210 €/ha)

- Bewirtschaftung von Acker- und Dauerkulturflächen ohne Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln in bestimmten Zeiträumen, die sich nach Kulturarten unterscheiden: 150 €/ha (absinkend auf 110 €/ha in 2026) für Sommergetreide, Ackerbohnen und Mais und 50 €/ha für Grünfutter

- Anwendung von durch Schutzziele bestimmte Landbewirtschaftungsmethoden auf landwirtschaftlichen Flächen in Natura 2000-Gebieten: 40 €/ha

(keine zusätzlichen Entwässerungsmaßnahmen, keine Instandsetzung von Drainagen, keine Auffüllungen, Aufschüttungen oder Abgrabungen im Antragsjahr)

Für die ökonomische Bewertung der Öko-Regelungen in der 1. Säule ist entscheidend, ob sie einen Einkommensbeitrag leisten. Dies ist einzelbetrieblich zu beetrachten und bewerten

Umverteilungseinkommensstützung

Die Umverteilungseinkommensstützung wird statt für bisher 46 dann für 60 ha mit erhöhten Fördersätzen von etwa 69 €/ha für die ersten 40 ha und von etwa 42 €/ha von 41 bis 60 ha in 2023 betragen. Die Umverteilungseinkommensstützung steigt damit von maximal etwa 1.980 €/Betrieb auf maximal etwa 3.600 €/Betrieb. Damit ist die Förderung um 1.620 € (60 ha LF) angehoben worden.

Junglandwirte-Einkommensstützung

Junglandwirt*innen werden weiterhin 5 Jahre nach der Betriebsaufnahme gefördert, wenn sie/er nicht älter als 40 Jahre ist. Junglandwirt*innen müssen in der GAP 2023 neuerdings eine Berufsqualifikation nachweisen. Der antragstellende Betrieb muss erstmals niedergelassen sein.

Die Junglandwirte-Einkommensstützung wird von bisher 44 €/ha auf 134 €/ha erhöht und die Basisfläche dafür wird von 90 auf 120 ha angehoben. Somit könnte ein/e Junglandwirt*in im Jahr 2023 maximal 16.080 € Förderung erhalten. Bisher waren es maximal 3.960 €. Bei 120 ha LF also ein Anstieg um 12.120 €.

Gekoppelte Tierprämien

Es sind außerdem gekoppelte Prämien für Mutterkühe (mind. 3 Kühe), -schafe und -ziegen (mind. 6) vorgesehen. Die Haltung muss mind. vom 15.5. bis 15.8. erfolgen. In 2023 sind es 78 €/Mutterkuh und 35 €/Mutterschaf bzw. Mutterziege. Ein Weidegang ist dafür nicht verpflichtend. Allerdings können auf dem antragstellenden Betrieb nicht gleichzeitig Milch- und Mutterkühe gehalten werden.

Ökonomische Auswirkungen

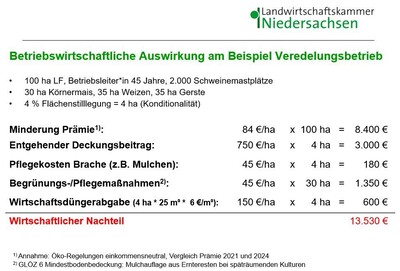

Doch wie könnten ökonomische Auswirkungen der neuen GAP für den Einzelbetrieb aussehen? Als Beispiel soll ein Veredelungsbetrieb mit 100 ha LF (30 ha Körnermais, 35 ha Winterweizen und 35 ha Wintergerste) und 2.000 Schweinemastplätzen dienen (s. Übersicht).

Wenn die 7 einjährigen, freiwilligen Öko-Regelungen der 1. Säule einkommensneutral wirken, würde der Beispielbetrieb in 2024 gegenüber 2021 durch die Absenkung der Basisprämie/Einkommensgrundstützung und den Verlust der Greeningprämie trotz Erhöhung der Umverteilungseinkommensstützung etwa 8.400 € Prämie verlieren. Außerdem entgehen dem Betrieb der Deckungsbeitrag auf 4 ha stillzulegender Fläche in Höhe von 3.000 €. Für die Mindestbewirtschaftung (Mulchen) der stillgelegten Fläche entstehen Kosten in Höhe von 180 €. Außerdem dürfen im Winter keine kahlen Böden vorhanden sein, sodass für die Begrünung außerdem 1.350 € kalkuliert werden. Aufgrund der stillgelegten Fläche müssen in dem Beispielbetrieb außerdem für 600 € Wirtschaftsdünger überbetrieblich verwertet werden, so dass insgesamt gegenüber der dem Jahr 2021 in 2024 ein wirtschaftlicher Nachteil von 13.530 € für diesen Betrieb zu erwarten ist. Jetzt bleibt abzuwarten, ob die Öko-Regelungen diese Situation verbessern können.

Für Futterbaubetriebe kann besonders das Verbot der Grünlanderneuerung (Umbruch) auf Moorstandorten und in Narura 2000-Gebieten (FFH- und Vogleschutzgebiete) im Rahmen der GLÖZ 2 und 9 bedeutsam werden. Dadurch ergeben sich in vielen Fällen Ertragsdepressionen, die zum Beispiel über Grundfutterzukauf ausgeglichen werden müssen. Intensive Milchviehbetriebe auf Moorstandorten oder in Natura 2000 Gebieten könnten nach derzeitigen Verordnungsentwürfen damit erhebliche ökonomische Nachteile in der neuen GAP im Vergleich zur bisherigen Förderperiode haben.

Auch ökologisch wirtschaftende Betriebe könnten ökonomische Nachteile haben, da sie nicht von der neuen Konditionalität (GLÖZ und GAB) für die Einkommensgrundstützung/Basisprämie befreit sind(bisher waren sie vom Greening befreit!). Vom Fruchtwechsel sind sie allerdings weiter befreit. Die aktuell vorgeschlagenen Öko-Regelungen sind auch für Öko-Betriebe in vielen Fällen ökonomisch nicht interessant.

Die GAP ab 2023 ist insgesamt mit Konditionalität als Voraussetzung für die Einkommensgrundstützung und die freiwilligen Öko-Regelungen in der 1. Säule nochmals "grüner", da die Zahlungen an Umwelt- und Klimamaßnahmen gebunden sind. Die Einkommenswirksamkeit der Direktzahlungen wird je nach Betriebsform sinken. Eine betriebswirtschaftliche und pflanzenbauliche Beurteilung und Optimierung der Prämienanträge wird zukünftig bedeutsamer, um zu entscheiden wie und ob überhaupt ein Prämienantrag gestellt wird. Im Jahr 2024 möchte die Ampel-Regierung die GAP-Umsetzung bewerten und ggf. nachjustieren.

Für Hilfestellungen bei der Agrarförderung stehen Ihnen unsere Wirtschaftsberater*innen gerne zur Verfügung.

Mit unserem GAP Rechner können Sie die voraussichtlichen Prämien 2024 berechnen und den Fruchtwechsel sowie die Öko Regelungen in Ihrem Betrieb planen. Weitere Informationen finden Sie auf der Startseite der Homepage der Landwirtschaftskammer Niedersachsen unter GAP - Jetzt informieren.

Kontakte

Ruth Beverborg

Leiterin Sachgebiet Betriebswirtschaft, Wirtschaftsberatung

Laura Jans-Wenstrup

Fachreferentin Betriebswirtschaft

GLÖZ 5 – Vorgaben zur Begrenzung von Wasser- und Winderosion

Seit 2023 gibt es die neue, grüne Architektur der GAP. Jeder gezahlte Euro erfordert Umweltleistungen der Landwirtschaft. Das ist definiert über die so genannte Konditionalität mit ihren neun Standards für den guten …

Mehr lesen...

GAP 2024 – Ein praktisches Beispiel

Die GAP-Antragsphase 2024 hat am 14.03.2024 begonnen. Anträge können bis zum 15.05.2024 über die Webanwendung ANDI gestellt werden. Welche Grundanforderungen sind 2024 einzuhalten, um die Flächenprämie zu bekommen? Der …

Mehr lesen...

GAP 2024 - Anträge jetzt stellen!

Die GAP-Antragsphase ist am 14.03.2024 gestartet. Anträge können bis zum 15.05.2024 über die Webanwendung ANDI gestellt werden. Haben Sie Fragen zu den Vorgaben oder benötigen Sie Hilfe beim ausfüllen das Antrags, …

Mehr lesen...FAQ-Videos zur GAP 2024

Seit 2023 gibt es die neue, grüne Architektur der GAP. Jeder gezahlte Euro erfordert Umweltleistungen der Landwirtschaft. Das ist definiert über die so genannte Konditionalität. Zusätzlich erbrachte Leistungen der Landwirtschaft f…

Mehr lesen...

Ergebnisse statt Auflagen

Förderung von Kennarten im Dauergrünland Vor wenigen Wochen haben wir die aktuellen Ökoregelungen (ÖR) der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für das Dauergrünland vorgestellt. Von diesem Förderprogramm mit einjä…

Mehr lesen...GAP 2023-2027 - Kulturlisten

In der Vielzahl an Rechtsgrundlagen zur GAP 2023-2027 werden verschiedene Kulturlisten beschrieben. Eine Übersicht finden Sie hier:

Mehr lesen...Weitere Arbeitsgebiete

Veranstaltungen

Artenreiches Grünland: Kennarten sicher bestimmen

16.05.2024

Mit der GAP-Förderung kann man Fördermaßnahmen für das Vorhandensein verschiedener Kennarten im extensiv bewirtschafteten Grünland beantragen. Bei den Kennarten handelt es sich um Pflanzen, die durch ihr …

Mehr lesen...

Artenreiches Grünland: Kennarten sicher bestimmen

23.05.2024

Mit der GAP-Förderung kann man Fördermaßnahmen für das Vorhandensein verschiedener Kennarten im extensiv bewirtschafteten Grünland beantragen. Bei den Kennarten handelt es sich um Pflanzen, die durch ihr …

Mehr lesen...Beratungsangebote & Leistungen

Fördermöglichkeiten in der Landwirtschaft

Sie suchen eine kompetente Beratung zu Fördermöglichkeiten in landwirtschaftlichen Betrieben.

Mehr lesen...

Antrag auf Agrarförderung (ANDI)

Sie suchen einen kompetenten Dienstleister, der Sie durch den Sammelantrag navigiert und Sie bis zu einem fehlerfreien Flächenantrag – inklusive Tipps – führt? Dann nutzen Sie unsere Kompetenz!

Mehr lesen...Drittmittelprojekte

5G Smart Country

Ausgangslage Weltbevölkerungswachstum, Ressourcenverknappung und schwieriger werdende klimatische Bedingungen machen es erforderlich, noch mehr Nahrung zu produzieren. Laut Prognosen muss die landwirtschaftliche Erzeugung mind. um 50% erhö…

Mehr lesen...

Abibewässerung

Ausgangslage Die durch den Klimawandel zunehmend negative klimatische Wasserbilanz in der Vegetationsperiode führt zu einem erhöhten Bedarf an Wasser für die Feldberegnung. Gleichzeitig erfordert die zunehmende Nutzungskonkurrenz um …

Mehr lesen...

ADAM

Ausgangslage ADAM ist ein 42-monatiges transdisziplinäres Forschungs- und Umsetzungsprojekt zur Steigerung der Biodiversität im Intensivgrünland. Es sind Partner aus der Wissenschaft (Bewilligungsempfänger Universität Gö…

Mehr lesen...

AGrON

Ausgangslage In Deutschland gibt es regionale Unterschiede beim landwirtschaftlichen Nährstoffanfall. So gibt es beispielsweise in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Landkreise mit starkem Nährstoffüberschuss, aber auch …

Mehr lesen...

AQUARIUS

Ausgangslage Die Niederschläge in der östlichen Lüneburger Heide sind deutlich niedriger als im übrigen Niedersachsen. Der eigentliche Wasserbedarf der landwirtschaftlichen Kulturen liegt dann oftmals sogar noch über …

Mehr lesen...

Biotopverbund Grasland

Ausgangslage Hintergrund dieses Projektes ist der starke Rückgang artenreichen Grünlands und seine zunehmende Verinselung in landwirtschaftlich intensiv genutzten Räumen einerseits und der starke Flä…

Mehr lesen...