Eine verbesserte Nährstoffausnutzung beim Wirtschaftsdünger-Einsatz ist nicht nur aus ökonomischer Sicht mit Blick auf aktuell hohe Mineraldüngerpreise von großer Bedeutung. Zusätzlich verringert ein effizienterer Einsatz von organischen Düngemitteln negative Umwelteffekte.

Die europäische NEC-Richtlinie formuliert Reduktionsziele für Luftschadstoffe: bis 2030 sollen so die deutschen Ammoniak-Emissionen gegenüber 2005 um 29% gesenkt werden. Innerhalb der Landwirtschaft kommt der größte Teil der Ammoniak-Emissionen aus der Wirtschaftsdüngerlagerung und -ausbringung. Hier gibt es verschiedene Reduktions-Ansätze, die neben dem Schutz der Umwelt auch noch pflanzenbauliche Vorteile mit sich bringen.

Sowohl der Ausbringungszeitpunkt, als auch die -technik haben einen großen Einfluss auf den Erfolg von Düngemaßnahmen. Dabei sind viele Punkte in der Praxis bereits etabliert: Die Ausbringung bei möglichst geringen Temperaturen, wenig Luftbewegung und geringer Sonneneinstrahlung legt den Grundstein für geringe Ammoniak-Verluste. Die bodennahe Ausbringung oder gar direkte Einarbeitung senken das Emissionspotenzial weiter und steigern die pflanzliche Wirksamkeit deutlich. Bei der Ausbringung in stehende Bestände oder auf Grünland ist die direkte Einarbeitung jedoch häufig schwieriger umsetzbar. Schlitzgeräte und Injektoren versprechen zwar eine gewisse Einbringung in den Boden und zeigen in Versuchen auch gute Wirkungsgrade, weisen durch begrenzte Arbeitsbreiten und hohe Gewichte aber auch Nachteile auf. Unter ungünstigen Witterungsbedingungen kann es zudem zu Pflanzenschäden kommen, die die positiven Effekte der Emissionsreduktion überlagern. In wachsenden Beständen sind daher praktikable Lösungen gefragt, um große Arbeitsbreiten und hohe Schlagkraft mit geringeren gasförmigen Verlusten zu kombinieren.

Ansäuerung von organischen Düngern

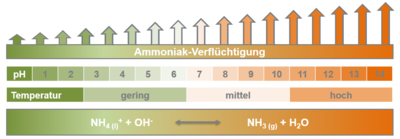

Um den pH-Wert des Wirtschaftsdüngers auf 6,3 bis 6,6 zu senken, hat sich der Einsatz von ein bis sechs Litern konzentrierter Schwefelsäure pro Kubikmeter Gülle oder Gärrest bewährt. Diese wird während der Ausbringung aus einem separaten Fronttank hinzudosiert und reagiert unmittelbar mit der Organik. So gelangt nicht nur keine reine Säure in den Boden, es besteht auch kein direkter Kontakt mit dem Gefahrstoff. Das bei der Reaktion entstehende Sulfat (0,6 kg/l Schwefelsäure) ist direkt pflanzenverfügbar, sodass eine mineralische Schwefeldüngung häufig eingespart werden kann. Allerdings wird nicht von den Pflanzen aufgenommenes Sulfat wie Nitrat mit dem Sickerwasser ausgewaschen. Die Säuremenge muss aus diesem Grund so eng am pflanzlichen Schwefelbedarf und insgesamt so gering wie möglich dosiert werden.

Der Einsatz von Schwefelsäure bei der Wirtschaftsdüngerausbringung wurde am Beispiel von flüssigem Gärrest von der LWK Niedersachsen seit 2018 in vier Versuchsjahre an bis zu sieben Standorten im Wintergetreide getestet. Es wurden sowohl unterschiedliche Bodenarten als auch Standorte mit und ohne langjährige organische Düngung untersucht. Neben einer mineralischen N-Staffel zum Vergleich der Wirkungsgrade wurden die Ausbringungstechniken Schleppschlauch und Schleppschuh jeweils mit und ohne Säurezugabe sowie die Schlitztechnik getestet. Zusätzlich zu den rein organisch gedüngten Varianten spiegelte eine mineralische Ergänzung mit Kalkammonsalpeter bis in Höhe des errechneten Bedarfswertes zu verschiedenen Zeitpunkten (früh und spät) die Praxis wider. Die umfassende und langjährige Versuchsanlage erlaubt nun, erste repräsentative Schlüsse aus der Anwendung von Schwefelsäure für eine emissionsarme Ausbringung organischer Nährstoffträger zu ziehen.

Mehrjährige Erkenntnisse

In Abbildung 1 ist der relative Ertrag sowie der Proteingehalt im Mittel der Jahre 2019 bis 2021 der Standorte Poppenburg, Königslutter, Borwede, Höckelheim und Werlte im Winterweizen abgebildet. Dabei wurde die rein mineralische Düngung nach Bedarfswert als 100% rel. festgelegt. Im Schnitt der Jahre führt die mineralische N-Staffel bis in Höhe des Bedarfswertes zu abnehmenden Ertragssteigerungen. Bei Düngung über den Bedarf hinaus werden keine Ertragssteigerungen mehr verzeichnet, wobei die Proteingehalte bei überzogener Düngung weiter ansteigen. Beim Technikvergleich (grüne Säulen) ist ein steigender Ertrag von Schleppschlauch über Schleppschuh zur Schlitztechnik zu erkennen, wobei der Unterschied zwischen Schleppschlauch und Schleppschuh geringer ausfiel, als erwartet. Da der Schleppschlauch im Versuch sehr nah über der Bodenoberfläche gefahren wurde, fällt dieser Unterschied in der Praxis bei zu hoch gefahrenen Schleppschläuchen durch die größere Kontaktfläche mit der Luft mitunter größer aus. Achten Sie bei der Anwendung des Schleppschlauchs also immer auf eine wirklich bodennahe Ausbringung! Durch die Zugabe von Säure zu Schleppschlauch und Schleppschuh (grün-gestrichelte Säulen) konnten die Erträge gesteigert werden und überstiegen sogar den Ertrag der Schlitztechnik ohne Säurezusatz.

Bei mineralischer Ergänzung durch KAS bis in Höhe des Bedarfswertes wurde die Organik höher als durch die DüV vorgegeben mit 80% Wirksamkeit angerechnet, sodass die mineralische Ergänzung entsprechend geringer ausfiel. Die gelben Säulen stellen die frühe Gabe von Organik mit anschließender mineralischer Ergänzung dar. Hier konnte der Ertrag der nach Bedarfswert rein mineralisch gedüngten Variante mit Säurezusatz (gelb-gestrichelte Säulen) erreicht werden. Auch die Proteingehalte konnten durch den Säurezusatz leicht angehoben werden, erreichten jedoch nicht den Wert der rein mineralisch gedüngten Variante. Bei mineralischer Andüngung mit späterer Gärrest-Gabe sollte der Fall simuliert werden, dass zu nasse Bedingungen die Befahrbarkeit der Flächen für die frühe Ausbringung von Organik nicht erlauben. Hier fällt die Mehrwirkung durch Säurezugabe geringer aus als bei der frühen Ausbringung von Organik. Positiv stechen allerdings die erhöhten Proteingehalte bei Ansäuerung hervor.

Mineraldüngeräquivalent

Das Mineraldüngeräquivalent (MDÄ) ist ein rechnerisches Maß für den Wirkungsgrad von Wirtschaftsdüngern. Während bei der Ausbringung von Mineraldüngern eine Nährstoffwirkung von 100% angenommen wird, ist die der Organik durch Verluste bei der Ausbringung sowie notwendige Umwandlungsprozesse geringer. Das MDÄ stellt dabei das Verhältnis von gedüngter Gesamt Norg-Menge zu theoretisch für den erzielten Ertrag benötigter Mineraldüngermenge dar, oder auch: „Wie viel des organisch ausgebrachten Stickstoffs haben tatsächlich gewirkt wie mineralischer Stickstoff?“

Durch die teils extreme Witterung (Hitze, Trockenheit) fielen die MDÄs in den Versuchsjahren insgesamt gering aus. Im Vergleich zum Schleppschlauch konnten die MDÄs beim Schleppschuh und insbesondere beim Schlitzgerät durch die verlustärmere Technik gesteigert werden. Der Zusatz von Säure steigerte die MDÄ sogar noch stärker. Unter normalen Bedingungen mit besserer allgemeiner Wirksamkeit erscheinen Steigerungen der MDÄs durch die Ansäuerung um 10-15 Prozentpunkte realistisch, wodurch Mineraldünger eingespart werden kann. So konnten die Wirkungsgrade der Organik durch Säurezugabe stärker gesteigert werden, als durch den reinen Einsatz verlustmindernder Techniken.

Ausblick

Die ersten mehrjährigen Versuchsergebnisse zeigen vielversprechende Effekte der Ansäuerung. Vor allem die Frage nach der optimalen Menge Schwefelsäure muss jedoch weiter bearbeitet werden: bei welchem Ziel-pH-Wert liegt der kleinste gemeinsame Nenner zwischen einer maximalen Emissions-Reduktion bei gleichzeitig möglichst geringen Schwefel-Überschüssen? Genügt dafür die fixe Zugabe einer definierten Säuremenge von beispielsweise 2-3l/m³, was darüber hinaus Kosten sparen würde? Können dennoch ähnliche Steigerungen der Wirksamkeiten erreicht werden?

Diese und weitere pflanzenbauliche Fragen sollen unter anderem in einem vom Bundesministerium für Landwirtschaft ausgeschriebenen Modell- und Demonstrationsvorhaben zur Ansäuerung organischer Düngemittel getestet werden. Die LWK Niedersachsen will sich an diesem bundesweiten Projekt beteiligen und über weitere Versuche und Demonstrationen das Verfahren noch weiter verfeinern und in der Praxis etablieren.

Fazit

- Schwefelsäure senkt den pH-Wert von flüssigen Wirtschaftsdüngern, wodurch die Ammoniak-Emissionen sinken.

- Die Säurezugabe erhöht so die Ausnutzung der mit der Organik ausgebrachten Nährstoffe; Mineraldüngung anpassen!

- Das Sulfat aus der Schwefelsäure ist pflanzenbaulich nutzbar und kann die mineralische Schwefeldüngung ersetzen – dabei S-Pflanzenbedarf beachten!

- Die Ansäuerung kann sowohl bei Schleppschlauch, als auch bei Schleppschuh den Effekt des Schlitzgerätes übertreffen.

- Bereits etablierte Grundsätze der emissionsarmen Ausbringung von Organik sind weiter zu beachten!

- Bundesweites Demonstrationsvorhaben zur Ansäuerung in Planung.