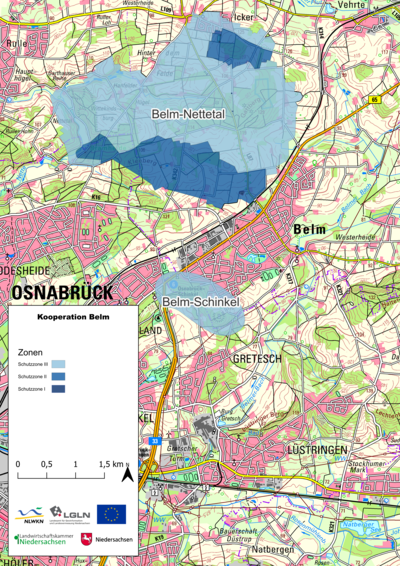

Das Modell- und Pilotprojekt (MuP) zur reduzierten Stickstoffdüngung im Wasserschutzgebiet Belm-Nettetal wurde jetzt nach vierjähriger Dauer durch Vorlage eines Berichtes erfolgreich abgeschlossen. Den Anstoß für das Projekt mit einer Laufzeit von 2016 bis 2020 hatte die damals geplante und im September 2017 in Kraft getretene Wasserschutzgebietsverordnung „Belm-Nettetal“ des Landkreises Osnabrück gegeben. Nach dauerhafter Überschreitung eines Schwellenwertes von 40 mg/l Nitrat im Rohwasser mehrerer Entnahmebrunnen war das WSG „Belm-Nettetal“ das erste Festgesteinsgebiet in Niedersachsen, in dem Auflagen zur Beschränkung der Stickstoffdüngung auf Ackerflächen im Düngejahr 2018/2019 zur Anwendung kamen. Die N-Düngung (Düngebedarf) ist gemäß Wasserschutzgebietsverordnung um 20% beim Mais und um 10% bei den übrigen Kulturen (außer Grünland) zu reduzieren.

Grundlage des Projektes bildete ein 2015 vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Betriebsstelle Cloppenburg in Abstimmung mit den Gemeindewerken Belm entwickeltes Konzept, in dem die wesentlichen Fragestellungen und Ziele formuliert wurden. Mit der Durchführung des aus Landesmitteln finanzierten Projektes (durch das Niedersächsische Umweltministerium gewährte Landesmittel) wurden nach einer Ausschreibung die Hochschule Osnabrück und die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Osnabrück beauftragt. 2018 übernahm der Wasserverband Wittlage mit Sitz in Bad Essen die Trägerschaft. Die Projektbetreuung erfolgte durch den NLWKN, Betriebsstellen Hannover-Hildesheim und Cloppenburg.

Im Herbst 2016 begann die Hochschule Osnabrück das auf drei Vegetationsperioden angelegte Projekt mit der Installation einer Saugkerzenanlage zur Sammlung und Untersuchung des Sickerwassers unter einer 0,8 ha großen Versuchsfläche (konventionelle Bewirtschaftung) in Belm-Powe. Es folgte die Anlage von Parzellen für einen Exaktversuch, um auf wissenschaftlicher Grundlage die Wirkung von Düngungsbeschränkungen auf den Nitrataustrag zu untersuchen. Der Exaktversuch wurde mit unterschiedlichen Stickstoff (N)-Düngungsstufen in den Hauptkulturen Winterraps (später Sommerhafer), Winterweizen, Wintergerste, Mais und Brache angelegt.

|

|

| Abbildung 1: Exaktversuchsfläche mit Saugkerzenanlage in Belm-Powe ©Martin Kanning, Universität Osnabrück |

Zur Demonstration der Auswirkungen in der Praxis stellten vier Landwirte insgesamt zwölf Ackerflächen zur Verfügung. Es wurde im Rahmen einer Fruchtfolge jeweils ein Streifen mit und ohne N-Düngereduzierung angelegt, um mögliche Auswirkungen der reduzierten Düngergaben aufzuzeigen. In den Streifen erfolgten, ebenso wie im Exaktversuch, Bodenuntersuchungen und Ernteermittlungen, die zu Beginn und zum Ende des Projektes durch Nitrattiefenprofile (bis auf 3 m Bodentiefe) zur Erfolgskontrolle auf den Demonstrationsstreifen ergänzt wurden.

|

|

| Abbildung 2: Demonstrationsfläche im Frühjahr 2018 © Hermann Siuts, LWK Niedersachsen |

Auf Basis der auf den Demonstrationsflächen gewonnenen und von den Landwirten bereitgestellten Daten berechnete die LWK Nährstoffbilanzen auf Schlagebene, Nährstoffvergleiche und Hoftorbilanzen im Vergleich mit und ohne Düngungsbeschränkungen. Weitere betriebswirtschaftliche Auswertungen wurden vorgenommen, um Hinweise für angemessene Ausgleichszahlungen für mögliche Ertragsbeeinträchtigungen zu erlangen.

Die Hochschule Osnabrück fasst die Ergebnisse wie folgt zusammen:

Der Exaktversuch wurde auf einer langjährig organisch gedüngten Fläche mit hohem N-Nachlieferungspotential angelegt. In Kombination mit den extremen Witterungsbedingungen während des Versuchszeitraums führte dieses zu hohen Nitratausträgen, insbesondere im ersten und zweiten Versuchsjahr. Die reduzierte N-Düngung führte nicht zu signifikant reduzierten Erträgen bzw. einer Beeinträchtigung der Qualität des Ernteguts (z. B. Proteingehalt).

Auch konnte im Exaktversuch kein deutlicher Zusammenhang zwischen der reduzierten Sollwert-Düngung und niedrigeren Nmin-Bodenvorräten im Herbst festgestellt werden. Für die Nitratkonzentrationen im Sickerwasser und die Nitratfrachten wurden jedoch insbesondere zu Beginn der Sickerwasserperiode über alle drei Versuchsjahre um 26,12 mg/l Nitrat geringere Werte bei reduzierter Sollwert-Düngung beobachtet. Dennoch wurde im Sickerwasser der Trinkwasser-Grenzwert von 50mg/l mit durchschnittlich 81,8 mg/l Nitrat über alle Jahre und Kulturen für die reduziert gedüngte Variante deutlich überschritten.

Es zeigte sich im Versuchszeitraum, dass insbesondere in Jahren mit extremen Witterungsbedingungen vor allem Bewirtschaftungsmaßnahmen, wie die Fruchtfolgeplanung und der Zwischenfruchtanbau zu einer Verbesserung der Sickerwasserqualität beitragen können. Auf den ergänzend zum Exaktversuch angelegten Demonstrationsstreifen zeigten sich die oben genannten Ergebnisse im Wesentlichen auch in der Praxis.

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen zieht folgenden Schluss:

Die wirtschaftlichen Auswirkungen konnten anhand der Düngungskosten und Erlösergebnisse der Demonstrationsflächen aufgezeigt werden. 2017 und 2018 fielen die Erlösdifferenzen bei reduzierter N-Düngung gegenüber den im "Blaubuch" aufgeführten Ansätzen deutlich geringer aus. Somit wären auch die gebietsbezogenen, jährlichen Ausgleichszahlungen geringer als nach dem Blaubuch gewesen. 2019 erfolgte eine Neubewertung im Blaubuch. Im Vergleich zu diesen Werten fielen die im Projekt ermittelten gebietsspezifischen Beträge deutlich höher aus.

Zur rechtssicheren Kontrolle der Einhaltung der Stickstoff-Düngebeschränkungen eignen sich die von den Betrieben nach Düngeverordnung durchzuführenden N-Düngebedarfsermittlungen und Aufzeichnungen auf Schlagebene, ergänzt um die nach der DüV erforderlichen Nachweise. Hierbei ist eine Plausibilitätsprüfung vorzunehmen. N-Bilanzen auf Betriebsebene wie auch Nmin-Ergebnisse können ergänzende Hinweise zur Einhaltung der Beschränkungen geben. Die Unterschiede in der schlagbezogenen N-Düngung finden sich in den Betriebsbilanzen in der Regel jedoch nicht verlässlich wieder.

Durch die gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Landwirten, der Hochschule Osnabrück, der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, dem Wasserverband Wittlage und dem NLWKN sowie im begleitenden Arbeitskreis wurden die wesentlichen Fragen des Modell- und Pilotprojekts trotz der schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich bearbeitet.

Der Gesamtbericht wurde auf der Homepage des NLWKN veröffentlicht und kann durch Anklicken des nachfolgenden Links heruntergeladen werden: Broschüre MuP Belm

Weiterführung des Projektes

Der Exaktversuch am Standort in Belm konnte im konventionellen Landbau nicht fortgeführt werden. Die Saugkerzenanlage wird in einem Projekt zu den Auswirkungen von Fruchtfolgen auf die Stickstoffausträge im ökologischen Landbau weiterverwendet. Der von der Hochschule Osnabrück durchgeführte Exaktversuch ist jetzt Bestandteil der von der Landwirtschaftskammer betreuten landesweiten Aufgaben zum kooperativen Grundwasserschutz gemäß § 28 NWG. Auf Praxisflächen wird die mechanische Beikrautregulierung in unterschiedlichen Intensitäten sowohl im ökologische wie auch im konventionellen Landbau erprobt und hinsichtlich der Wirkung auf den Nmin-Gehalt und andere Parameter untersucht.