Ein Ausstieg aus der Landwirtschaft ist eine schwere Entscheidung, die finanzielle Folgen hat und die Familie belasten kann. Umso wichtiger ist es, dass dieser Prozess nicht überstürzt sondern gut geplant wird.

So ist in den letzten 25 Jahren eine Halbierung der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland zu verzeichnen. Das Wort „Strukturwandel“ meint volkwirtschaftlich eine Verschiebung von Wertschöpfungs- und Beschäftigungsanteilen, ist somit für wirtschaftende Betriebe notwendig und beinhaltet grundsätzlich nichts Negatives. Das negative Empfinden ergibt sich, wenn der eigene Betrieb sich anpassen muss und wird gerade dann problematisch, wenn die Anpassung unüberlegt und ziellos erfolgt.

Welche Anpassungsmöglichkeiten bestehen?

Anpassungsmöglichkeiten können unterschiedliche Zielsetzungen beinhalten: Eine Möglichkeit besteht in der betrieblichen Umorganisation, wie z.B. die Optimierung von bestehenden Produktionsverfahren, die Reduzierung, Einstellung oder die Aufnahme von Betriebszweigen oder die Erschließung von neuen Vermarktungswegen.

Eine weitere Möglichkeit bietet der Übergang in den Nebenerwerb. Durch Aufnahme einer außerlandwirtschaftlichen Beschäftigung wird das Haupteinkommen aus dieser neuen Tätigkeit erzielt.

Des Weiteren kann als dritte Option eine teilweise oder vollständige Kooperation mit anderen landwirtschaftlichen Betrieben erfolgen. Schließlich ist auch eine komplette Einstellung der Bewirtschaftung auf dem Betrieb eine Anpassungsmöglichkeit.

Welcher dieser möglichen Wege bestritten wird, ist eine unternehmerische Entscheidung, die von den verschiedenen Ursachen (z.B. persönliche, gesundheitliche, wirtschaftliche, betriebliche oder familiäre Gründe) abhängig ist. Die komplette Einstellung der Bewirtschaftung ist allerdings diejenige mit den weitreichendsten Konsequenzen. Umso mehr kommt es darauf an, den Rückzug rechtzeitig einzuleiten und zielgerichtet vorzugehen.

Die Familie ins Boot holen

Betriebliche Veränderungen wie die Einstellung der Bewirtschaftung auf dem Betrieb haben häufig große Auswirkungen. Diese betreffen nicht nur den Betriebsleiter, sondern das gesamte betriebliche und familiäre Umfeld. Ratsam ist es, im familiären Umfeld die geplanten Veränderungen offen zu kommunizieren. Es geht nicht nur um den Verlust der bisherigen Tätigkeit/ Aufgabe, sondern oftmals um die hohe emotionale Bindung an den Betrieb und an die Tiere, so dass die Aufgabe der Bewirtschaftung bei den Betroffenen negative Gefühle wie beispielsweise Schuld oder Versagen gegenüber der Familientradition hervorrufen kann. Hilfreich ist es in diesen Situationen, seine Ängste und Gefühle nicht allein für sich zu behalten, sondern im Kreis der Familie offen und ehrlich darüber zu reden.

Auch Gespräche mit Berufskolleginnen und -kollegen, die diese schweren Schritte in den vergangenen Jahren konstruktiv bewältigt haben, können hilfreich bei der Bewältigung sein. So bietet der Neubeginn mindestens ebenso viele Gestaltungsmöglichkeiten wie die Zeit vorher. Ist diese Erkenntnis gereift, empfinden viele die Betriebsaufgabe auch als Befreiung von zeitlicher Anbindung und von Zukunftssorgen.

Wie geht es finanziell weiter?

Auch wenn die Landwirtschaft nicht mehr aktiv betrieben wird bleiben zahlreiche Ausgabepositionen. Aus betrieblicher Sicht bestehen die Steuern und Abgaben (z.B. Grundsteuer) nach der Betriebsaufgabe unverändert fort. Auch der Unterhaltungsaufwand für die Gebäude, Wege und Hofflächen wird künftig kaum geringer ausfallen. In vielen Fällen ist noch ein Kapitaldienst für die Restschulden zu leisten.

Bei den betrieblichen Versicherungen (Haftpflicht, Inventar, Ertragsschaden, Rechtsschutz und Gebäude) erfolgen nach Meldung der Veränderungen eine Anpassung der Bedingungen und Beiträge an die aktuellen Verhältnisse. So kann es angebracht sein, einzelne Gebäude zum Zeitwert und nicht mehr zum gleitenden Neuwert zu versichern. Verpachtete Gebäude wiederum stellen andere Ansprüche an die Versicherung. Somit ist in diesem Bereich eine umfassende Prüfung der Verträge nach der Betriebsaufgabe zu empfehlen.

Aus privater Sicht bleiben viele Positionen nach der Betriebsaufgabe bestehen. Hier bietet sich auf Basis der bisherigen Buchführung eine Planung der künftigen Ausgaben an. Unverändert bleiben häufig die Zahlungen an die Altenteiler und die privaten Versicherungen bestehen. Veränderungen ergeben sich, je nach Zusammensetzung der künftigen Einkommensarten, bei den Sozialversicherungen.

Welche Einnahmen stehen künftig zur Verfügung?

In Abhängigkeit von künftiger Erwerbstätigkeit, Alter, Gesundheitszustand, außerbetrieblichen Tätigkeiten und außerbetrieblichen Vermögenswerten sowie nach Umfang privater Vorsorge stehen die verschiedenen Einnahmequellen in unterschiedlicher Höhe zur Deckung der geplanten Ausgaben zur Verfügung.

Einnahmen nach der Betriebsaufgabe

| Betrieb | Außerbetriebliches Einkommen | Private Vorsorge |

Sozialversicherungen Sozialleistungen |

|

|

|

|

Im Idealfall übersteigen die geplanten Einnahmen die erwarteten Ausgaben. Diese Rechnung wird allerdings nicht in jedem Fall so aufgehen, bzw. diese kann sich künftig durch Inflation oder durch den Wegfall von bisherigen Einkommensquellen noch nachteilig verändern. Dann rückt die Verwertung von betrieblichen Vermögenswerten in den Mittelpunkt. Bei einer Einstellung der Produktion bieten sich zunächst der Verkauf von Vieh- und Umlaufvermögen sowie der Verkauf von Maschinen und Geräten an. Ist mit diesem Schritt und dem dann angepassten Kapitaldienst noch kein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen den erwarteten Einnahmen und Ausgaben herzustellen, darf auch der weitergehende Substanzeingriff kein Tabu mehr sein.

Spätestens hier kommt auch die Frage nach dem künftigen Wohnen auf den Tisch. Sieht die Familie ihren Lebensmittelpunkt weiter auf der Hofstelle oder wird auch der Umzug außerhalb des Hofes in Erwägung gezogen? Von dieser Entscheidung ist abhängig, ob ein Verkauf der Hofstelle oder ein Verkauf von Fläche vordergründig erfolgt. Bei diesen Überlegungen sollten die Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude ebenso in die Betrachtung einbezogen werden, wie die Lage des Hofes und die Entfernung zur nächstgelegenen Ortschaft mit Einkaufsmöglichkeit und ärztlicher Versorgung. Die Bedeutung dieser Aspekte nimmt mit steigendem Lebensalter zu und sind an dieser Stelle zu bedenken. Zudem hat sich die Vermarktungsmöglichkeit der Resthöfe in der vergangenen Zeit positiv entwickelt. Aus der zurückbehaltenen Fläche stehen dann noch Pachteinnahmen zur Deckung der künftigen Ausgaben zur Verfügung.

Wichtig bei der Veräußerung von Betriebssubstanz: nicht jeder eingenommene Euro steht auch für die Rückführung von Verbindlichkeiten oder für künftige Ausgaben zur Verfügung. Die folgenden vier Aspekte zeigen, was es beim Verkauf zu bedenken gibt. „Stille Reserven“ sind dabei ein Schlagwort. Deren Aufdeckung beim Verkauf von Betriebsvermögen führt zu Steuerzahlungen. Die Rückzugsstrategie sollte daher möglichst frühzeitig mit dem Steuerberater abgestimmt werden, um z.B. durch optimale Veräußerungszeitpunkte unnötige Steuern zu vermeiden. Neben möglichen Steuerzahlungen sind bei der Rückführung von Verbindlichkeiten die anfallenden Vorfälligkeitszinsen zu bedenken. Diese sind unter anderem von der Darlehensvaluta, dem vereinbarten Kreditzinssatz sowie der verbleibenden Zinsbindungsdauer abhängig und sollten in einem Gespräch mit dem Finanzierungspartner auf den Tisch. In diesem Zusammenhang ist gegebenenfalls auch eine Vereinbarung zur Tilgungsaussetzung bis zur Gutschrift der Verkaufserlöse zu treffen.

Im Fall der Umstrukturierung des landwirtschaftlichen Betriebes oder dessen Aufgabe sind bei einem Hof im Sinne der Höfeordnung Nachabfindungsansprüche in die Berechnung einzubeziehen. Diese Ansprüche können die weichenden Erben beispielsweise bei einer Umnutzung von Gebäuden, der Reduzierung von Produktionsumfängen, dem Verkauf von Betriebssubstanz oder der Errichtung von gewerblichen Anlagen geltend machen. Auch diese Zahlungen stehen nicht mehr für die Deckung der künftigen Ausgaben oder zur Rückführung von Verbindlichkeiten zur Verfügung.

Schließlich können noch Rückforderungen von gewährten Förderungen ins Haus stehen, wenn beispielsweise mit AFP geförderte Gebäude innerhalb der Zweckbindungsfrist veräußert oder verpachtet werden. Die eingeforderte Summe schmälert die aus dem Verkauf zur Verfügung stehenden Mittel und sollte im Vorfeld berücksichtigt werden, um später keine bösen Überraschungen zu erleben.

Abschließend besteht jetzt noch Anlass, die Vorsorgevollmacht, die Betreuungsverfügung, die Patientenverfügung und das Testament den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Passt der Hofvermerk noch zu den eigenen Vorstellungen?

Fazit

- Der Rückzug aus der aktiven Landwirtschaft ist für den Einzelnen häufig ein sehr emotionaler Prozess.

- Dass landwirtschaftliche Betriebe sich aus der Produktion zurückziehen, sind keine Einzelfälle, sondern betreffen jährlich rund drei Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe.

- Je nach Ausgangslage und persönlicher Zielrichtung stehen verschiedene Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Eine gute Struktur, die Einbeziehung der Familie und zielgerichtetes Vorgehen bei dem Rückzug aus der Landwirtschaft vermeiden Kapitalverluste und ermöglichen persönliche Freiräume und Zufriedenheit.

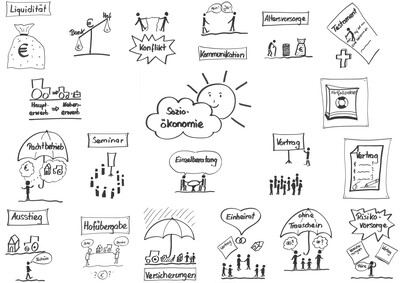

Auch die sozioökonomische Beratung der Landwirtschaftskammer steht in diesem Prozess mit qualifizierten und kompetenten Beraterinnen und Berater zur Verfügung.