Dr. Sarah Witte

Leiterin Fachbereich Wassermanagement, Wasser- und Bodenschutz

Ausgangslage

Vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung sind in den letzten Jahren eine Reihe von Gesetzen, Richtlinien und Vereinbarungen auf EU-, Bundes- und Landesebene beschlossen worden, um der notwendigen Reduzierung von Treibhausgasemissionen einen verbindlichen Rahmen zu geben. Erstes verbindliches Ziel ist die Einsparung von 5 Mio. t CO2-Äquivalent in Deutschlands Mooren, festgelegt in der Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Moorbodenschutz. Betroffen davon ist auch die herkömmliche landwirtschaftliche Nutzung von Moorböden, weil diese zu einer Freisetzung des im Boden gebundenen Kohlenstoffs führt.

In Niedersachsen liegen etwa 73 % der deutschen Hochmoore und 18 % der deutschen Niedermoore, die zu einem großen Teil (ca. 70%) landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Daraus resultiert auch eine Verantwortung der Landwirtschaft, mit der Verringerung von Treibhausgasemissionen aus Moorböden zum Erreichen der Klimaschutzziele beizutragen. Gesichert lassen sich die Treibhausgasemissionen durch eine ausreichende Anhebung der Wasserstände verringern, dafür ist eine Änderung des Wassermanagements auf den Flächen notwendig. Die Erhöhung der Wasserstände hat jedoch unweigerlich Auswirkung auf die Bewirtschaftungsmöglichkeiten. Alternative Nutzungskonzepte wie Extensivierung oder nasse Nutzung mit entsprechenden Kulturen werden deshalb gefordert.

Zielsetzung

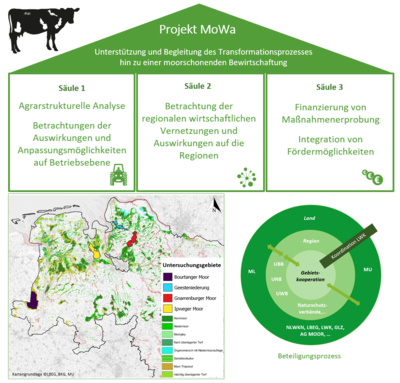

Der Transformationsprozess hin zu einer torfschonenden oder torferhaltenden Moorbewirtschaftung ist eine umfangreiche Aufgabe. In den Regionen mit hohem Moorflächenanteil hat sich oft über Jahrzehnte eine spezialisierte landwirtschaftliche Wertschöpfung entwickelt, die in ein Geflecht aus vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen eingebunden ist. Eine Umgestaltung der herkömmlichen Nutzung kann deshalb erhebliche sozioökonomische Auswirkungen in den betroffenen Regionen haben. Diese möglichen soziökonomischen Folgen des Transformationsprozesses herauszuarbeiten und Lösungsperspektiven zu entwickeln, ist Ziel des Projektes MoWa.

Projektdurchführung

Hierfür sollen zum einen mithilfe wirtschaftlicher Analysen die betrieblichen Herausforderungen und regionalen Auswirkungen der Moortransformation dargestellt werden. Zum anderen sollen Modellvorhaben entwickelt und finanziert werden, in denen Anpassungsstrategien demonstriert und untersucht werden. Zentral für das Projekt ist außerdem ein Beteiligungsprozess mit der Einbindung betroffener Akteure auf Gebiets-, Regions- und Landesebene. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Projekt sollen Beratungsgrundlagen, Nutzungsperspektiven und Kooperationsmöglichkeiten für die zukünftige, torfschonende Moorbewirtschaftung schaffen.

Stellvertretend für die umfassenden Moorgebiete in Niedersachsen wurden drei Untersuchungsgebiete ausgewählt, in denen nähere Betrachtungen durchgeführt und Modellvorhaben umgesetzt werden sollen. Dazu gehören das Ipweger Moor/Jader Kreuzmoor östlich von Oldenburg, das Gnarrenburger Moor/nördliches Teufelsmoor sowie die Geesteniederung im Landkreis Cuxhaven. Hinzu kommt das Bourtanger Moor im Emsland, wo der Fokus auf den Agrarstruktur- und Wirtschaftsanalysen liegt.

Leiterin Fachbereich Wassermanagement, Wasser- und Bodenschutz

Klimaschonende Moorbewirtschaftung: Landwirtschaftskammer Niedersachsen und weitere Forschungs- und Fachinstitutionen präsentieren Ergebnisse aus drei Jahren Projektarbeit

Erhebliche Veränderungen

„Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine klimaschonende Bewirtschaftung zwar grundsätzlich möglich ist, jedoch einen Kraftakt erfordert und erhebliche Veränderungen mit sich bringt“, berichtete Uwe Schröder, der bei der LWK als Koordinator für klimaschutzorientierte landwirtschaftliche Moorflächenbewirtschaftung arbeitet. „Für die auf Moorflächen tätigen Milchviehbetriebe zum Beispiel gibt es zurzeit noch keine marktreifen Alternativen, mit denen sie ähnliche Erlöse wie derzeit erzielen könnten.“ Landwirtinnen und Landwirte benötigten langfristige Planungssicherheit, um ihre Betriebe erfolgreich weiterzuführen.

Fehlende wirtschaftliche Anreize

Die Untersuchungsergebnisse des Projekts MoWa weisen Schröder zufolge darauf hin, dass es bisher noch keine wirtschaftlichen Anreize für eine klimaschonende Moorbewirtschaftung gibt. Allerdings ergeben sich neben der landwirtschaftlichen Nutzung mittlerweile Alternativen im Bereich der regenerativen Energien oder im Naturschutz, verbunden mit Ökopunkten für Kompensationsmaßnahmen oder privatem CO2-Zertifikatehandel, die eine hohe Akzeptanz haben, aber noch gängig gemacht werden müssten. Bereits angekündigte Förderungen, wie das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz des Bundes, knüpften hier an und könnten zumindest für einen Teil der Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter eine Alternative bieten. Letzten Endes führe dies allerdings zum beschleunigten Strukturwandel in Moorregionen.

Spontaner Wechsel kaum möglich

Die vielfältigen wirtschaftlichen Verflechtungen von vor allem Milchviehbetrieben im Moor verhinderten einen spontanen Wechsel zu anderen Anbauverfahren auf vernässten Böden, die potenziell zur Einsparung von Treibhausgasemissionen führen könnten. Dazu zählten Paludikulturen, etwa der Anbau von Röhrichten für Dachreet, die Kultivierung von Pflanzen zur Energiegewinnung aus Biomasse, als nachwachsendes Baumaterial oder die Produktion von Kultursubstraten für den Gartenbau.

Dr. Jan Köbbing, Geschäftsführer des 3N Kompetenzzentrums, das sich mit Konzepten für die Bioenergienutzung befasst, gab in Oldenburg einen Einblick in die Forschungsbestrebungen zum Paludikulturanbau. Derzeit gibt es demnach noch keine Umsetzung im großen Stil, so dass eine Ableitung von belastbaren Wirtschaftszahlen weiterhin schwierig bleibt.

Wirtschaftsleistung für die Gesellschaft

Die Vorfahren der heutigen Moorbäuerinnen und Moorbauern haben unter viel Mühe die Moore trockengelegt und nutzbar gemacht. Dadurch ist der Großteil der früheren Moore verschwunden. Die bisher übliche Moorbewirtschaftung bietet für die Gesellschaft den Vorteil der Wirtschaftsleistung. Vor allem der Landhandel, Lohnunternehmen und die Milchwirtschaft sind stark von der Moorbewirtschaftung abhängig. Sozial relevant sind die Altenteile: Diese klassische landwirtschaftliche Altersabsicherung ehemaliger Moorlandwirtinnen und Moorlandwirte können Wohnrechte, Barleistungen und Versorgungen enthalten, die von der aktiven Betriebsleitung erwirtschaftet werden müssen.

Klimaschutz-Ziel: Torfzersetzung vermeiden

Der verbliebene Torfanteil im Boden landwirtschaftlich bewirtschafteter Flächen setzt durch seine Zersetzung heute noch große Mengen CO2 frei. Die Vermeidung der Torfzersetzung gilt daher als ein wichtiger Baustein im Kampf gegen den Klimawandel. „Heute weiß man um die Klimawirkung vom CO2 und man möchte das Verhältnis von CO2 in der Atmosphäre zum unterirdisch gebundenen Kohlenstoff wieder in Richtung gebundenem Kohlenstoff verschieben“, erläuterte Schröder weiter. Dazu sei es notwendig, Abbauprodukte vom Torf sowie andere Kohlenstoffverbindungen wie Humus, Kohle, Öl und Gas nicht mehr in die Atmosphäre gelangen zu lassen.

Hoher zusätzlicher Wasserbedarf

Neben den wirtschaftlichen Leitplanken bildet die Wasserverfügbarkeit einen begrenzenden Faktor in der klimaschonenden Moorbewirtschaftung. Ein zusätzlicher Wasserbedarf von 300 Liter pro Quadratmeter über das Sommerhalbjahr ist keine Seltenheit. Dieses Wasser muss für die landwirtschaftliche Nutzung vorgehalten werden und erfordert häufig Rückhaltebecken oder zumindest Wasserrechte. Dies schränkt den Anteil für die Nutzung vernässbarer Flächen erheblich ein.

Arten- und Klimaschutz mit CO2-Reduktionspotenzial

Gegen den rein wirtschaftlichen Nutzen der Moorbewirtschaftung steht der Nutzen von Moorvernässungen für den Arten- und Klimaschutz. Schröder: „Findet man gut vernässbare Moorgebiete mit einem hohen Reduktionspotenzial für Treibhausgase und hat darüber hinaus Gelder für eine langfristige Finanzierung der Ökosystemleistungen, spricht vieles für den Klimaschutz, zumal jede eingesparte Tonne CO2 die Folgekosten des Klimawandels reduziert.“ Nebenbei erreiche man dabei auch Biodiversitätsziele. Diese Werte stünden im Wettbewerb zur Wirtschaftsleistung der Moorregionen.

Ohne Finanzierung geht´s nicht

Allerdings könnten sowohl die klassische Moorbewirtschaftung als auch die moorklimaschutzgerechte, artenschutzgerechte Bewirtschaftung dem Strukturwandel zum Opfer fallen, wenn die notwendigen Gelder für deren Entwicklung fehlten, hieß es auf der LWK-Tagung in Oldenburg weiter. Verlassene Landschaften emittierten immer noch nennenswert und wirkten auch nur eingeschränkt für den Artenschutz.

Ziel sollte es daher sein, lebendige Moore, wo finanziell möglich, zu erhalten oder Moore wiederzubeleben. Aber daneben gelte es auch eine lukrative Landwirtschaft zu erhalten, die vielfach die wirtschaftliche Säule des Dorflebens sei und zur Sicherung der Versorgung mit Lebensmitteln auch in Krisen beitrage. Eine subventionierte Paludikultur könne dabei die Landschaftspflege finanzieren.

Strom aus dem Moor

Moor-Photovoltaik (Moor-PV) auf wiedervernässten Flächen und auch Tourismus können weitere Standbeine der Moorregionen sein und sollten ebenfalls den Moorklimaschutz mittragen. Die Moor-PV sollte, so ein weiteres Ergebnis von MoWa, über das Erneuerbare-Energien-Gesetz besser berücksichtigt werden – es könnte ein wesentliches Instrument der Transformation sein. Neben rechtlichen Erleichterungen und erweiterten Kontingenten könnte die Bezuschussung von Netzzugangspunkten und guten Finanzierungsinstrumenten den Moorklimaschutz unmittelbar fördern. Dabei müssen den dort wirtschaftenden Landwirtinnen und Landwirten aber alternative Pachtflächen zum Ausweichen angeboten werden.

Neben dem oben erwähnten 3N Kompetenzzentrum kamen auf der MoWa-Tagung in Oldenburg folgende Fachleute und Institutionen zu Wort:

• Dr. Leena Karrasch und Jana Bolduan vom Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V. machten Interviews und Workshops mit ortsansässigen Akteurinnen und Akteuren. Ihr Fazit: Nicht nur Landwirtinnen und Landwirte stehen vor großen Herausforderungen, sondern auch Handel, Dienstleister, Verarbeiter sowie kommunale und regionale Institutionen. Die Debatte um neue Nutzungsformen ist nicht nur technisch oder ökologisch geprägt – sie berührt die Lebensrealitäten ganzer Regionen.

• Die Agrarökonomen Prof. Dr. Torben Tiedemann, Prof. Dr. Jan-Hendrik Buhk und Prof. Dr. Holger D. Thiele (Fachhochschule Agrar, Kiel, sowie Informations- und Forschungszentrum für Ernährungswirtschaft e.V., Kiel) analysierten und beschrieben die hohe Wirtschaftskraft der Moorregionen. Eine langfristige Perspektive und eine Berücksichtigung der regionalen und wirtschaftlichen Ausgangssituation bezeichneten sie als wichtige Voraussetzungen für einen funktionierenden Wandel.

• Die ProAqua GmbH befasste sich mit der hydrologischen Machbarkeit einer klimaschonenden Moorbewirtschaftung und untersuchte in Modellen den zusätzlichen Wasserbedarf des Gebiets Ipweger Moor / Jader Kreuzmoor. Sie zeigte dabei die Notwendigkeit von Rückhaltebecken für die sommerliche Zuwässerung auf, zeigte aber auch, wie deren Umsetzung funktionieren kann.

• Bernd Hofer von der Ingenieurgesellschaft Hofer&Pautz stellte unter anderem den VCS (Verified Carbon Standard) als Finanzierungsinstrument vor, der bereits heute ein DIN-Verfahren darstellt und damit ein erprobtes Instrument der CO2-Zertifizierung ist. Zertifikate wie Gold Standard oder das CDM (Clean Development Mechanism) bieten weitere Ansatzpunkte, enthalten aber noch keine konkreten Moorstandards.

• Dr. Heinrich Höper vom niedersächsischen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie gab einen Einblick in alte und neue Erkenntnisse der Moorkultur. Dabei konnte er auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen, der bis in seine Tätigkeit bei der Moor-Versuchsstation in Bremen zurückreicht. Ein besonderes Augenmerk lag auf einer aktuellen Auswertung von Moorgeländehöhen im Verlauf der zurückliegenden Jahrzehnte: Die Daten gäben neue Hinweise auf eine langfristig verringerte Emissionsrate tiefenumgebrochener Moorböden, dies müsse aber weiter untersucht werden. Für die konventionelle Landwirtschaft sei dies ein Hoffnungsschimmer, es werfe aber auch viele Fragen auf.

Die Präsentationen der Vorträge finden Sie im Anhang dieses Textes.

Über MoWa

Das Projekt ist ein Baustein des Maßnahmenpakets „Stadt.Land.Zukunft“ des niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und wird von der LWK koordiniert. In vier Regionen werden exemplarisch die Wirtschaftsleistung der Moorbewirtschaftung und alternativer Nutzungsmöglichkeiten betrachtet:

• Geesteniederung (Kreis Cuxhaven)

• Gnarrenburger Moor / nördliches Teufelsmoor (Landkreise Rotenburg/Wümme und Osterholz)

• Ipweger Moor / Jader Kreuzmoor (Kreisgebiete Wesermarsch, Ammerland und Friesland)

• Bourtanger Moor (Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim).

Die ersten drei Untersuchungsregionen sind überwiegend von Futterbau auf Dauergrünland mit intensiver Milcherzeugung dominiert. Die Region Bourtanger Moor ist gekennzeichnet durch intensiven Acker- und insbesondere Kartoffelbau sowie durch eine intensive Veredelungswirtschaft.

Ein Kernanliegen des Projekts MoWa ist die systemische Analyse: In diesem Teil sollen die Leitplanken einer klimaschonenden Moorbewirtschaftung untersucht werden. Kernfrage dabei ist: Was sind die Hemmnisse für mehr Klimaschutz in der Moorbewirtschaftung, was sind die Alternativen?

Nutzungserlaubnis für Pressemitteilungen

Die Zeitschrift „Ländliche Räume“ widmet sich mit dem Schwerpunktheft 3/24 dem Thema „Zukunft der Moore – Klimaschutz und Landwirtschaft vereinen“.

Das Thema wird von verschiedenen Seiten betrachtet und gibt einen umfangreichen Einblick in die aktuelle Diskussion. Für die Landwirtschaftkammer Niedersachsen wurde hier über das Projekt MoWa - Moornutzung im Wandel anliegender Artikel 'Klimaschutz im Spannungsfeld ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit' veröffentlicht.

Die gesamt Ausgabe des Schwerpunktheftes 3/24 finden Sie unter https://www.asg-goe.de/pdf/LR324.pdf.

Agrarministerin Otte-Kinast übergibt Förderbescheid über rund 1,4 Millionen Euro – Projekt startet in Geesteniederung, Gnarrenburger Moor und Ipweger Moor

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast übergab dazu am Montag (11.04.2022) in Oldenburg einen Förderbescheid in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro an Kammerpräsident Gerhard Schwetje. Das Projekt ist ein Baustein des Maßnahmenpakets „Stadt.Land.Zukunft“, das vom Ministerium mit 31,5 Millionen Euro ausgestattet wurde.

Ministerin: Investition in Niedersachsens Zukunft

Im Zentrum des Vorhabens „Unterstützung der Transformation der landwirtschaftlichen Moornutzung in Niedersachsen im Sinne des Klimaschutzes durch systemische Untersuchungen und Prozessbegleitung“ (MoWa) stehen landwirtschaftlich genutzte Flächen in der Geesteniederung (Kreis Cuxhaven), im Gnarrenburger Moor (Kreis Rotenburg) und im Ipweger Moor (Kreis Wesermarsch). Die Bäuerinnen und Bauern dort wirtschaften hauptsächlich auf Dauergrünland und halten Milchkühe.

Wandlungsprozess hin zu moorschonenderer Bewirtschaftung

„Bis Ende 2025 werden wir einen Transformationsprozess entwickeln und in Gang bringen, mit dessen Hilfe die betroffenen Betriebe zu einer moor- beziehungsweise torfschonenderen Bewirtschaftung übergehen können“, erläuterte Uwe Schröder, Koordinator für klimaschutzorientierte landwirtschaftliche Moorflächenbewirtschaftung im LWK-Fachbereich Wassermanagement, Wasser- und Bodenschutz, während eines Ortstermins auf einem Milchviehbetrieb im Ipweger Moor bei Elsfleth (Kreis Wesermarsch).

„Gleichzeitig untersuchen wir, welche regionalen ökonomischen Auswirkungen ein solcher Wandel für Unternehmen im vor- und nachgelagerten Bereich mit sich bringt“, ergänzte Schröder. Für das Projekt arbeite die Kammer eng mit den betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben, mit dem Land, mit kommunalen Behörden und Naturschutzverbänden zusammen.

Ziel: Senkung der Treibhausgasemissionen

Das Ziel einer klimaschonenden, weniger intensiven Bewirtschaftung sei die Senkung der Treibhausgasemissionen aus dem Moor, erläuterte LWK-Fachmann Schröder weiter. „Dabei besteht eine Möglichkeit darin, die Moorwasserstände mit Hilfe von Stauwehren im Grabensystem anzuheben – so kommt der im Moorboden gebundene Kohlenstoff nicht so leicht in Kontakt mit Sauerstoff und entweicht nur in geringerem Umfang als CO2 in die Atmosphäre.“ Ein besser regelbarer Wasserrückhalt im Moor diene außerdem dem Hochwasserschutz und ermögliche eine Sicherung der Erträge auch in trockenen Jahren.

Kammerpräsident: Höfe brauchen sichere Zukunftsperspektive

„Viele Betriebe auf Moorstandorten erzeugen dort seit Generationen hochwertige Nahrungs- und Futtermittel – die Menschen auf diesen Höfen brauchen eine sichere Zukunftsperspektive“, betonte Kammerpräsident Gerhard Schwetje. „Überzeugend an unserem neuen Projekt ist daher, dass es mögliche wirtschaftliche und soziale Folgen der klimaschonenden Bewirtschaftung analysiert und Kompensationskosten sowie alternative Einkommensmöglichkeiten ermittelt.“ Die konkreten Projektergebnisse flössen in die Beratungsarbeit der Landwirtschaftskammer ein.

Im Rahmen der vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz veröffentlichten nationalen Moorschutzstrategie und der kürzlich unterzeichneten Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Klimaschutz durch Moorbodenschutz wurde vereinbart, die jährlichen Treibhausgas-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Moorböden bis zum Jahr 2030 um 5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zu senken. Durch den hohen Moorflächenanteil hat Niedersachsen eine besondere Verantwortung zur Erreichung dieses Ziels beizutragen. Nach Angaben des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie machen Moorflächen in Niedersachsen etwa 366.000 Hektar aus, davon werden rund 70 Prozent (knapp 260.000 Hektar) landwirtschaftlich genutzt.

Nutzungserlaubnis für Pressemitteilungen