Im Kartoffelbau bestimmen die Verwertungsrichtung und die damit verbundenen Qualitätsanforderungen den notwendigen Einsatz der Betriebsmittel. Dies betrifft auch die Düngung, bei der eine hohe Nährstoffeffizienz auch vor dem Hintergrund aktuell hoher Mineraldüngerpreise entscheidend ist. Für die Kartoffel trifft dies nicht nur auf den Stickstoff zu. Auch die Grundnährstoffe müssen in ausreichender Höhe appliziert werden.

Düngebedarfsermittlung

Im Zuge der verpflichtenden Düngebedarfsermittlung sind weitere Faktoren zu berücksichtigen: Der Nmin-Wert ist in einer Tiefe von 0-90 cm zu abzuziehen. Im 5-jährigen Mittel liegen die Nmin-Werte zwischen 26 und 46 kg/ha, je nach Bodenklimaraum und Pflanztermin. Eigene, nah am Pflanztermin ausgerichtete Nmin-Untersuchungen bilden den aktuell mineralisierten und für die Pflanzenernährung zur Verfügung stehenden Stickstoff bestmöglich ab. Darüber hinaus sind weitere Zu- und Abschläge vorzunehmen. Sind bspw. die Zwischenfrüchte (< 75 % Leguminosenanteil) über den Winter nicht abgefroren und werden erst jetzt im Frühjahr eingearbeitet, sind 20 kg N/ha vom Stickstoffbedarfswert abzuziehen. Von der organischen Düngung zu den Vorkulturen des Vorjahres sind 10% des Gesamt-N-Gehaltes anzurechnen. Der dann ermittelte Stickstoff-Düngebedarf muss in roten Gebieten um 20% reduziert werden. Er darf nicht über-, aber sehr wohl unterschritten werden. Je nach Verwertungsrichtung kann letzteres durchaus sinnvoll sein, gerade bei Vermehrungskartoffeln.

Im Rahmen der Verringerung des errechneten N-Düngebedarfs um -20% im Schnitt der Flächen des Betriebes in der entsprechenden Gebietskulisse kann der nicht in der Kartoffel ausgebrachte Stickstoff auf die anderen Kulturen - bis zum jeweils ermittelten Bedarfswert - aufgeteilt werden. Prüfen Sie also für ihren Betrieb die optimale Stickstoffverteilung zwischen den Kulturen bei reglementierter N-Düngermenge.

Der Großteil des Stickstoffs wird früh zum Aufbau des Blattapparates benötigt. Ein zu hohes Stickstoffangebot, insbesondere zum Ende der Wachstumsphase, wirkt sich hingegen oftmals sogar negativ aus. Bei N-Düngermengen, die über 100 kg N/ha liegen, empfiehlt sich eine Gabenteilung von 2/3 zum Pflanzen und 1/3 zum Reihenschluss. Die erste Gabe sollte kurz vor oder während des Legens bzw. vor dem Häufeln gegeben werden. Für eine Aufteilung ist aber eine gesicherte Wasserversorgung (Beregnung) über die Vegetation nötig, damit spät gestreuter Stickstoff sich zur Wirkung kommt. Ist keine Beregnung möglich oder vorhanden, sollte die zweite Gabe vorgezogen werden. Alternativ kann die gesamte Menge als eine Gabe auch über stabilisierte Dünger gegeben werden. Bei mit Nitrifikationshemmern versehenen N-Düngern wird durch Hemmung der Bakterienaktivität die Umwandlung von Ammonium zu Nitrat im Boden verzögert. Beide Stickstoffformen sind pflanzenverfügbar, Nitrat jedoch auswaschungsgefährdet. Insbesondere auf leichten Standorten und bei extremen Niederschlagsereignissen kann so der Stickstoff länger im durchwurzelten Boden gehalten werden. Stabilisierte Dünger können so Teil des betrieblichen Risikomanagements sein.

Bereits in der Vergangenheit wurden durch die LWK Niedersachsen verschiedene Versuchsvorhaben zum optimalen N-Angebot angelegt. Der Bedarfswert von 180 kg N/ha dient hier auch als Versuchsstandard (Relativertrag 100). Angebaut wurde in allen drei Jahren die Speisesorte Allians am Standort Suderburg (LK Uelzen). Zur Stickstoffstaffel können folgende Aussagen getroffen werden:

- Der Knollenertrag der Speisekartoffel nimmt bis zum Bedarfswert von 180 kg N/ha zu, wobei sich die beiden reduzierten Varianten mit 50 Prozent bzw. 75 Prozent des Bedarfswertes untereinander nur um relativ einen Punkt und somit nicht statistisch signifikant voneinander unterscheiden. Da war das N-Angebot also insgesamt nicht ausreichend. Die Variante mit einer Düngung von 150 % des Bedarfswertes liegt ertraglich relativ um drei Prozentpunkte unter dem Ertrag der Bedarfswertvariante. Somit kann das größere N-Angebot nicht mehr in Mehrertrag umgesetzt werden und führt sogar zu Mindererträgen.

- Je höher die N-Düngung ausfiel, desto geringer war der Stärkegehalt zur Ernte. Ausgehend von der ungedüngten Kontrolle sank der Stärkegehalt um etwa einen Prozentpunkt im Mittel der Jahre bis zur hoch gedüngten Variante. Die absolute Höhe des Stärkegehaltes schwankte zwischen den Jahren zwischen 11,0 und 14,5 % in der Bedarfswertvariante, war in der Tendenz aber in allen drei Jahren gleichgerichtet in Abhängigkeit der Düngung.

- Hinsichtlich der Sortierung in den Fraktionen < 35 mm, 35 – 65 mm und > 65 mm gab es zwischen den Varianten nur geringe Unterschiede.

- In allen drei Jahren war der N-Entzug über den Knollenertrag bis zur Bedarfswertvariante deutlich größer als die zugeführte Düngung, sodass das N-Saldo selbst in der Bedarfswertvariante zwischen – 83 und -122 kg/ha betrug. In der hochgedüngten Variante betrug das N-Saldo zwischen 6 – 10 kg/ha.

Die Ausdüngung der höheren, tatsächlichen Bedarfe kann weiterhin vornehmlich in Industriekartoffeln, wie bspw. zur Chips- oder Pommesherstellung, mit hohen Erträgen umgesetzt werden. Bei Stärkekartoffeln sinkt mit zunehmendem N-Niveau der Stärkegehalt und somit teilweise auch der Stärkeertrag.

Phosphor und Unterfußdüngung

Der Knollenentzug liegt bei P2O5 bei 14 kg/100 dt Ertrag und somit bei 500 dt Ertrag/ha bei 70 kg P2O5/ ha. Phosphat wirkt sich vor allen Dingen positiv auf den Knollenansatz aus. Dabei ist Phosphat im Boden relativ immobil, weshalb es am sinnvollsten ist, die Phosphordüngung unterfuß auszubringen. Bei aktuell hohen P-Düngerpreisen können zwar einmalig P-Gaben reduziert werden, jedoch sollte langfristig die entzugsbasierte Düngung unter Einbeziehung der Gehaltsklassen nicht grundsätzlich unterschritten werden. Anzustreben ist immer die Gehaltsklasse C. Gerade bei einer geplanten Reduktion sollten wasserlösliche P-Dünger bevorzugt werden. Ist die P-Versorgungsstufe des Bodens mit B oder sogar A angegeben, ist keine Reduktion angeraten. Herkömmliche P-Dünger können alternativ in begrenztem Umfang durch Mikrogranulate ersetzt werden. In dreijährigen Versuchen mit P-betonten Mikrogranulaten zu Kartoffeln wurde ersichtlich, dass der Einsatz von 12 kg P2O5/ha (Aufwandmenge des Granulats zwischen 25 – 40 kg/ha) bei der Pflanzung, je nach Standort und Jahr, gute Effekte erzielen kann. Im Mittel der Jahre reicht diese Gabe jedoch nicht aus, sodass eine Ergänzung mittels herkömmlicher P-Düngung (DAP/TSP) vorgenommen werden sollte. Für Betriebe mit einer angespannten P-Bilanz und/oder besonderen Standortverhältnissen kann der Einsatz eines Mikrogranulats in Einzeljahren in Betracht gezogen werden. Die P-Abfuhr wird damit jedoch nicht abgedeckt.

Organische Düngung

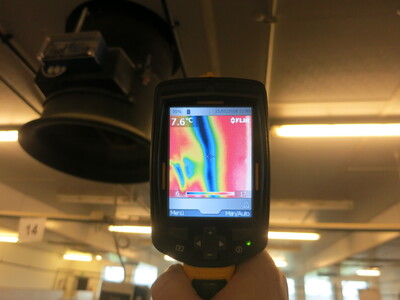

Auch hinsichtlich der N-Nährstoffeffizienz kann die Unterfußdüngung (UFD) sowohl organisch, als auch mineralisch zu einer Verbesserung beitragen. In mehrjährigen Versuchen wurde der Ertrag durch die UFD gesteigert. Bei organischen Düngemitteln war der Effekt insbesondere auf nicht langjährig organisch gedüngten Flächen zu beobachten. Der höhere Mineralisationspool der Böden über die Vegetation gleicht die Verfahrensunterschiede auf langjährig gedüngten Böden aus.

Die Kartoffel ist durch ihre im Jahresverlauf längere Standzeit als bspw. Wintergetreidearten in der Lage, die durch die Mineralisation freiwerdenden Nährstoffe aus dem Bodenvorrat und der Organik effektiver zu nutzen. Die Witterung und die Zeit bis zur Einarbeitung am Tag der Ausbringung sind primär von Bedeutung. Je kürzer die Zeit zwischen Ausbringung und Einarbeitung und je bedeckter, kühler und windstiller die Bedingungen sind, desto geringer sind auch die Ammoniakverluste. Die Grundsätze der emissionsarmen Ausbringung von Organik sind hier in jedem Fall zu beachten.

Um das reine Verfahren und die Stickstoffmengen direkt vergleichen zu können, fanden in dieser Versuchsserie keine mineralischen Ergänzungsdüngungen statt. In der Praxis ist diese aber durchaus angeraten und sollte für einen gute und schnelle Jugendentwicklung zwischen 30 (Stärkekartoffeln) bis 50 Prozent der insgesamt geplanten N-Düngung (Speisekartoffeln) betragen. Bei frühen Sorten und Lieferterminen sollte aufgrund der eventuell zu späten Mineralisation der organisch gebundenen Nährstoffe eine organische Düngung direkt zur Kartoffel unterbleiben.

Kalium und Magnesium

Die Kaliumdüngung hat im Kartoffelbau eine große Bedeutung. Mengenmäßig hat die Kartoffel einen Entzug über die Knollen von ca. 60 kg K2O/ 100 dt. In Gehaltsklasse C sind somit bei 500 dt/ha Knollenertrag gut 300 kg K2O/ha zu düngen. Mit zunehmendem Kaligehalt der Knollen sinkt die Empfindlichkeit gegenüber Stößen und Schwarzfleckigkeit. Ein Augenmerk sollte darüber hinaus auf der Verwertungsrichtung und der notwendigen Lagerdauer liegen. So muss zwischen sulfat- und chloridhaltigen Kaliumdüngern unterschieden werden: Chlorid verhindert die Verlagerung von Stärke aus den Blättern in die Knollen und senkt damit den Stärkegehalt. Gerade bei Stärkekartoffeln ist daher mindestens anteilig (2/3) mit chloridarmen Düngern zu arbeiten. Speisesorten mit einem genetisch bedingten niedrigen Stärkegehalt wie bspw. Corinna, Gourmetessa Wega, Liora oder Camelia sollten ebenfalls mit chloridarmem oder sogar -freiem Kaliumdünger gedüngt werden, damit sich der Stärkegehalt nicht zusätzlich verringert. Werden Wirtschaftsdünger genutzt, gibt eine Wirtschaftsdüngeranalyse zuverlässige Angaben über enthaltene Chloridmengen.

Über die Kaliumgaben wird häufig auch ein Teil der Magnesiumdüngung abgedeckt. In Gehaltsklasse C sind 70 kg MgO/ha einzuplanen (bei 500 dt/ha Ertrag). Das Verhältnis von Kalium zu Magnesium sollte im Boden nicht weiter als drei zu eins sein, müssen aber insgesamt den Bedarf decken können. Weiterhin können hohe Kaliummengen die Aufnahme von Magnesium vermindern. Andersherum besteht dieser Antagonismus jedoch nicht. Darüber hinaus können starke Trockenheit und niedrige pH-Werte die Versorgung der Kartoffeln mit Magnesium aus dem Bodenvorrat einschränken. Gegebenenfalls muss eine zusätzliche Magnesium-Blattdüngung erfolgen. Die kostengünstigste Variante könnte über magnesiumhaltige Kalkdünger erfolgen - dann jedoch nicht direkt zur Kartoffel, sondern im Rahmen der Fruchtfolge. Überhöhte pH-Werte können sonst zu einem vermehrten Schorfbefall führen.

Insgesamt ist das Zusammenspiel der verschiedenen Nährstoffe vielfältig. Das gesamte Nährstoffangebot in Kartoffeln muss so an den zu erzielenden Qualitätskriterien und geplanten Ernte- bzw. Lieferterminen ausgerichtet werden.

Fazit:

- N-Düngebedarf der Kartoffel richtet sich neben der Verwertungsrichtung auch nach geplanten Ernteterminen und Qualitätskriterien

- Stabilisierte N-Dünger eine Option zur Risikostreuung

- Ausgewogene Grundnährstoffversorgung einplanen

- Organische Düngung kann wertvolle Ergänzung sein

- UFD stellt effiziente Ausbringmethode mit positiven Ertragseffekten dar