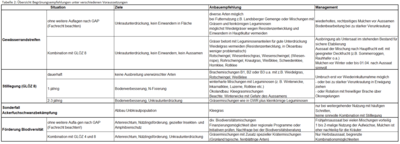

Bei der Wahl geeigneter Maßnahmen auf zukünftigen Stilllegungsflächen (GLÖZ 8) oder Pufferstreifen an Gewässern (GLÖZ 4) gibt es für GAP Antragssteller eine Vielzahl verschiedener Konstellationen mit unterschiedlichen Zielrichtungen. Im Folgenden sollen für verschiedene Situationen Empfehlungsbeispiele zur praktischen Umsetzung gegeben werden.

Gemäß GLÖZ 4 der neuen GAP ist entlang von Gewässern auf einer Breite von drei Metern der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie Biozidprodukten untersagt. In Gebieten mit hoher Gewässerdichte kann auf Futterbauflächen der Abstand ggf. auf 1 Meter zu Oberflächen-gewässern reduziert werden (Allgemeinverfügung gemäß GAPKondG). Nach aktueller Geset-zeslage gilt der 3 m breite Pufferstreifen (GLÖZ 4) auch für gemäß § 58 (1) Nds. Wassergesetz (NWG) regelmäßig trockenfallende Gewässer. Abgesehen von diesen Verboten gibt es gemäß GLÖZ 4 keine weiteren Auflagen zur Bewirtschaftung. Es steht dem Landwirt, soweit keine weiteren fachrechtlichen Einschränkungen vorliegen, somit frei, ob er weiter produzieren will, eine gezielte Begrünung vornimmt oder die Fläche wiederholt mechanisch bearbeitet um eine Verunkrautung zu verhindern. Weitergehende fachrechtliche Einschränkungen können in Form von Begrünungsgeboten (§ 38a WHG oder gemäß der Verordnung über Gebiete mit hoher Gewässerdichte) oder größeren Gewässerabständen an Gewässern 2. und 3. Ordnung vorliegen (weitere Hinweise dazu hier).

Ausgleichzahlungen im Rahmen des niedersächsischen Weges sind nach aktuellem Stand nur bei einer produktiven Nutzung auf den Randstreifen und nicht für still gelegte Flächen möglich. Da ein erhöhter Aufwand für die mechanische Unkrautbekämpfung einerseits und nicht zufriedenstellende Erträge andererseits auf den Gewässerrandstreifen zu erwarten sind, wird die Weiterproduktion in den meisten Fällen dennoch nicht wirtschaftlich sein, sodass eine gesonderte Bewirtschaftung angeraten ist. Prinzipiell ist eine gezielte Begrünung, auch im Frühjahr, einer Selbstbegrünung vorzuziehen. Zur Begrünung können verschiedene Arten oder Artenmischungen mit dem Ziel größtmöglicher Bodendeckung und Unkrautunterdrückung zum Einsatz kommen. Durch wiederholtes, rechtzeitiges Mulchen lässt sich das Aussamen von Unkräutern in aller Regel verhindern. Gelingt die Ansaat nicht und wird die Begrünungsmischung von Unkräutern überwachsen, kann im Notfall eine erneute Bodenbearbeitung notwendig werden. Im Agrarantrag können solche Randstreifen unkompliziert als Bejagungs- oder Biodiversitätsschneisen ausgewiesen werden.

Besteht die Möglichkeit der futterbaulichen Nutzung, kann auf den Gewässerrandstreifen z.B. Landsberger Gemenge oder ein anderes Kleegrasgemenge in an die Erntetechnik angepasster Arbeitsbreite ausgesät und über einen längeren Zeitraum genutzt werden.

Verpflichtende Stilllegung - Wann und wo am besten?

GLÖZ 8 schreibt die Bereitstellung eines Mindestanteils von 4% der betrieblichen Ackerfläche als nicht produktive Fläche vor. Zur Erfüllung dieses Anteils bieten sich je nach Betrieb verschiedene Vorgehensweisen an. Zunächst einmal sollten die unproduktivsten Flächen stillgelegt werden und dann nach und nach weitere Flächen hinzugenommen werden, bis der benötigte Flächenanteil erreicht wird:

1. bereits stillgelegte, unproduktive Flächen

2. zwingende Gewässerrandstreifen (definitiv wasserführend, >1.000 m²)

3. unproduktive Flächen

a) schwache Ertragsleistung

b) Wald- und Gehölzkanten

c) schlechter Flächenzuschnitt (Keile, halbe Fahrgassen)

4. Rotationsbrache auf produktiven Flächen

Die aktive Begrünung als Gewässerrandstreifen in Kombination mit verpflichtender Stilllegung nach GAP (GLÖZ 8)

Sollen Gewässerrandstreifen gleichzeitig zur Erfüllung der Stilllegungsverpflichtung nach GLÖZ 8 genutzt werden (mind. 1.000 m² Parzellengröße), so sind weitere Auflagen zu beachten. Bei Feldauffahrten ist zu beachten, dass ein Befahren zum Erreichen des zu bewirtschaftenden Schlages innerhalb der Bearbeitungsruhe (01.04. bis 15.08.) erlaubt ist, soweit sich keine wegeartigen Strukturen ergeben. Dies würdet zu einer Teilung der nichtproduktiven Fläche in zwei separat zu betrachtende Einzelschläge führen, welche erneut die Anforderung an die Mindestgröße von 1.000 m² erfüllen müssten. Wegartige Strukturen ergeben sich durch die gehäuften Überfahrten zum Erreichen der zu bewirtschaftenden Fläche bspw. für Pflegemaßnahmen.

Eine aktive Begrünung (keine Reinsaat einer landwirtschaftlichen Nutzpflanze) ist auf den Stilllegungsflächen neben einer Selbstbegrünung zulässig. Sie muss aber unmittelbar nach der Ernte der Hauptfrucht des Vorjahres erfolgen. Zudem darf der Bewuchs im Zeitraum vom 01.04. bis zum 15.08. des Folgejahres (Stilllegungsjahr) nicht gemulcht oder anderweitig beseitigt werden. Dies führt dazu, dass es unweigerlich zum Aussamen einiger Arten kommen wird. Daher ist hier bei der Auswahl der Begrünung darauf zu achten, dass keine schwer bekämpfbaren Arten vom Rand in die Fläche einwandern und dann zu Problemen führen.

Für die Minderung des Unkrautaufkommens sind Mischungen gefragt, die den Boden möglichst schnell begrünen, eine dichte Pflanzenbedeckung gewährleisten und dennoch im Wachstum nicht zu massereich sind. Vor diesem Hintergrund wurden in der Vergangenheit oftmals Brachemischungen mit Deutschem Weidelgras genutzt. Dessen Konkurrenzstärke und Frohwüchsigkeit sind zur Unkrautunterdrückung vorteilig, werden aber problematisch, wenn Weidelgräser aussamen und selbst als Ungras im Ackerbau auftreten. Durch wiederholte Herbizidmaßnahmen ist zudem die Gefahr der Resistenzentwicklung sehr groß und stellt die Praxis bereits vor große Probleme. Die in vielen Handelsmischungen enthaltenen Weidelgräser sind daher kritisch zu sehen und es sollte besonders im konventionellen Anbau auf Weidelgräser in den Begrünungsmischungen für diese Zwecke (Kombination GLÖZ 4 mit GLÖZ 8) verzichtet werden. Damit dennoch eine konkurrenzstarke Begrünung mit Unkraut unterdrückender Wirkung entsteht, sollten Gräsermischungen mit einem ausgewogenen Verhältnis von Ober- und Untergräsern sowie einem gewissen Leguminosenanteil eingesetzt werden. Als Komponenten bieten sich hierbei unter anderem an:

Zur Aussaat bieten sich entsprechende Fertigmischungen der oben genannten Komponenten (z. B. Standardmischungen GVII oder GVIII) oder Eigenmischungen beispielsweise aus 90% Rotschwingel und 10% Weißklee an. Weitere Beispiele entnehmen Sie der Tabelle 2.

Die Etablierung kann idealerweise bereits als Untersaat in der Hauptkultur erfolgen. Bei Neuansaaten nach der Ernte einer Hauptfrucht kann für die Bodendeckung und einen ausreichenden Herbstaufwuchs auch Sommerroggen oder Rauhhafer als Deckfrucht zur Unkrautunterdrückung hinzugegeben werden. Ein Mulchen, je nach Entwicklung, im Spätherbst oder im Frühjahr bis zum 01.04. bietet sich an, um die Entwicklung eines dichten Bewuchses zu fördern bzw. um eine zu starke Entwicklung der Deckfrucht zu regulieren. Durch den langen Zeitraum vom 01.04. bis zum 15.08. kann aber ein Aussamen und mögliches Einwachsen der Gräser in die Fläche nicht völlig ausgeschlossen werden. Wenn höchste Ansprüche an die Feldrandhygiene gestellt werden (z. B. im Vermehrungsanbau), sollte daher auf eine Kombination der Gewässerrandstreifen mit GLÖZ 8 verzichtet werden, um entsprechende Eingriffsmöglichkeiten zu erhalten.

Die aktive Begrünung auf Stilllegungsflächen im Rahmen von GLÖZ 8 (dauerhaft, ein- oder mehrjährig)

Für verpflichtende Stilllegungen kann unterschieden werden, ob es sich um eine längerfristige Dauerbrache handelt, die in absehbarer Zeit nicht wieder bewirtschaftet werden soll oder, ob eine Rotationsbrache im Rahmen der betrieblichen Fruchtfolge geplant ist.

Bei einer Dauerbrache richtet sich der Fokus vor allem auf die möglichst gute Unterdrückung unerwünschter Arten wie Disteln etc. Hierzu sind konkurrenzstarke Gräsermischungen beispielsweise aus Weidelgras, Rotschwingel und Weißklee geeignet. Da keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden und die Fläche absehbar nicht wieder in Produktion genommen werden soll, ist die Gefahr der Resistenzbildung beim Weidelgras in diesem Fall geringer.

Bei einer kurzfristigen Rotationsbrache hingegen sollte im konventionellen Bereich erneut auf Weidelgräser verzichtet werden. Stattdessen bieten sich winterharte Mischungen mit Leguminosenanteilen zur N-Fixierung an. Die hierfür geeignete Winterwicke sollte im ökologischen Anbau hingegen gemieden werden, da diese hier beim Aussamen zum Problem werden kann. Grundsätzlich kann im Ökolandbau Kleegras empfohlen werden, um über den Klee eine Stickstofffixierung zu generieren und durch die wirksame Unkrautunterdrückung die Ausbreitung unerwünschter Beikräuter zu verhindern. Bei mehrjähriger Standzeit der Brache sind Gräsermischungen ähnlich den Empfehlungen für Gewässerrandstreifen zu nutzen.

Entgegen der bisherigen Auslegung wurde in Niedersachsen kürzlich klargestellt, dass auch bei einer mehrjährigen Brache auf der gleichen Fläche, ab dem 15.08. Pflegemaßnahmen in Form von Neuansaaten möglich sind. Dies ermöglicht einerseits den Einsatz weiterer Artenmischungen, andererseits bietet es aber vor allem ausreichende Möglichkeiten, um einer wachsenden Verunkrautung der Flächen entgegenzuwirken. So können jetzt auch Mischungen einjähriger Winterungen wie Wickroggen angebaut werden. Hierbei ist dann eine jährliche Neuansaat nötig. Da eine stillgelegte Fläche aber weiterhin während des gesamten Kalenderjahres nicht landwirtschaftlich genutzt werden darf, bietet sich dennoch der Anbau mehrjähriger Gräsermischungen an.

Noch mehr Freiheiten und ökonomische Zusatzleistungen bietet die freiwillige Anlage von Stilllegungsflächen über die 4% Mindestverpflichtung hinaus im Rahmen der Ökoregelungen. Für die Ökoregelung 1a bereitgestellte Flächen können bis zum 31.03. bearbeitet werden, mit einer Saatgutmischung eingesät werden oder der Selbstbegrünung überlassen werden. Bei der Ökoregelung 1b ist eine Aussaat entsprechend einer für Niedersachsen zugelassenen Artenliste bis zum 15.05. (Ökoregelung 1b) des Antragsjahres möglich.

Sonderfall Ackerfuchsschwanz

Auf Standorten mit starkem Auftreten von Ackerfuchsschwanz wird als letzte Maßnahme oftmals der mehrjährige Anbau von Kleegras mit einer intensiven Nutzung empfohlen. Diese Form der Flächensanierung ist durch das lange Verbot des Mulchens vom 01.04. bis zum 15.08. in der Regel nicht mit den Vorgaben der Stilllegung nach GLÖZ 8 kombinierbar, sodass diese Form der Flächensanierung nur bei einer intensiven Nutzung des Kleegrases möglich ist.

Förderung Biodiversität

Wenn vorrangig das Ziel der Förderung von Biodiversität auf den Ackerstandorten verfolgt wird, sind die vielfältig angebotenen Biodiversitätsmischungen vor allem bei Frühjahrsaussaat an Gewässerrandstreifen und in rotierenden Stilllegungsflächen einsetzbar. Besonders bei mehrjährigem Anbau sind aber auch Herbstansaaten möglich und sinnvoll. Eine Kombination mit der Pflicht-Stilllegung ist prinzipiell möglich, aber durch die Verpflichtung zur Ansaat im Herbst eingeschränkt. Mehr Möglichkeiten bieten sich hier wie zuvor beschrieben bei freiwilligen Stilllegungen nach den Vorgaben der Ökoregelung 1a und 1b.

Für genutzte Gewässerrandstreifen und die vorübergehende Stilllegung von Teilflächen bietet sich auch der Zusatz spezieller Kräutermischungen mit Grünland typischen feinblättrigen Kräutern und kleinkörnigen Leguminosen zu den weiter oben beschriebenen Gräsermischungen an, da diese sich bei ausbleibender Düngung und ohne Weidelgras gut in den von Obergräsern dominierten Aufwüchsen etablieren können. Für den dauerhaften Erhalt der Kräuter ist allerdings mindesten ein- bis zweimalige Nutzung der Aufwüchse (kein Mulchen) nach dem 15.08. oder früher (Gewässerrand) erforderlich, da es ansonsten zur Unterdrückung der Kräuter und Grasdominanz kommt.

In jedem Fall bietet sich mit Blick auf die Biodiversitätsförderung an, abzuklären, ob es noch weitere spezielle regionale Förderprogramme beispielsweise durch Landkreise etc. gibt, um die teils hohen Saatgutkosten zu decken.

Je nach Zielrichtung sind unterschiedliche Anforderungen an die Begrünung von Randstreifen oder Stilllegungsflächen zu beachten, die betriebsindividuell umgesetzt werden müssen. In jedem Fall sollte darauf geachtet werden, dass sich keine schwer bekämpfbaren Arten etablieren können.