Die subklinische Ketose stellt bei Milchkühen in der Frühlaktation ein großes Problem dar. Sie verursacht hohe Kosten, nicht nur durch die Krankheit selbst, sondern auch durch Milchmengenverlust, Folgekrankheiten und vorzeitige Abgänge. Die subklinische Ketose ist definiert durch einen erhöhten Gehalt an Ketonkörpern in Blut, Milch und Harn. Im Rahmen des Verbundprojektes „IndiKuh“ wurden vier Schnelltests für Harn, drei Schnelltests für Milch und vier Schnelltests für Blut getestet, um zu bewerten wie gut sich die subklinische Ketose mit Schnelltests auf dem Betrieb bestimmen lässt.

Autoren:

Henrike Jansen, LWK Niedersachsen, FB 3.5 Tierzucht, Tierhaltung, Versuchswesen Tier

Marleen Zschiesche, Universität Göttingen, Abteilung Wiederkäuerernährung

Dirk Albers, LWK Niedersachsen, FB 3.5 Tierzucht, Tierhaltung, Versuchswesen Tier

Wilhelm Wemheuer, Universität Göttingen, Abteilung Biotechnologie und Reproduktion landwirtschaftlicher Nutztiere

A. Reza Sharifi, Universität Göttingen, Abteilung Tierzucht und Haustiergenetik

Jürgen Hummel, Universität Göttingen, Abteilung Wiederkäuerernährung

Die subklinische Ketose stellt bei Milchkühen in der Frühlaktation ein großes Problem dar. Sie beeinträchtigt die Gesundheit, das Tierwohl und Leistungsfähigkeit der Tiere. Sie verursacht hohe Kosten, nicht nur durch die Krankheit selbst, sondern auch durch Milchmengenverlust, Folgekrankheiten und vorzeitige Abgänge. Die subklinische Ketose ist definiert durch einen erhöhten Gehalt an Ketonkörpern in Blut, Milch und Harn. Sie tritt bei bis zu 50 % aller frisch abgekalbten Kühe innerhalb der ersten 60 Tage nach der Kalbung auf. Zur Bestimmung der Gehalte von Ketonkörpern in Blut, Milch und Harn gibt es verschiedene Möglichkeiten im Labor und anhand von Schnelltests direkt auf dem Betrieb. Im Rahmen des Verbundprojektes „IndiKuh“ wurden vier Schnelltests für Harn, drei Schnelltests für Milch und vier Schnelltests für Blut getestet, um zu bewerten wie gut sich die subklinische Ketose mit Schnelltests auf dem Betrieb bestimmen lässt.

Im Versuch wurden Blut, Harn und Milch von 100 frischlaktierenden (<60 Tage in Milch) Tieren (je 10 aus 10 Betrieben) mit durchschnittlich 20,1 Laktationstagen über zwei Wochen an je zwei Wochentagen beprobt, sodass je Tier vier Blut , Milch- und Harnproben gewonnen wurden. Die durchschnittliche Laktationsnummer lag bei 3,1 Laktationen. Der im Labor analysierte Beta-hydroxbutyrat (BHB) Gehalt lag im Mittel bei 0,94, im Maximum bei 5,14 und im Minimum bei 0,27 mmol/l. Es waren jeweils vier Blut- und Harn-Tests und drei Milch-Tests im Einsatz:

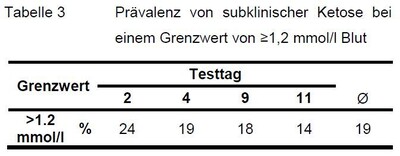

Als Grenzwert für die subklinische Ketose im Blut wurde ≥1,2 mmol/l gewählt. Die Handmessgeräte für Messungen im Blut geben den BHB-Gehalt in mmol/l im Vollblut wieder. Es handelt sich um quantitative Tests (Abbildung 1):

- BHB-Check (TD, TaiDoc Technology Corporation, Taiwan)

- Glucomen LX Plus (GLP, A. Menarini Diagnostics, Berlin, Deutschland)

- WellionVet Belua, (WVB, Medtrust, Dresden, Deutschland)

- Freestyle Precision Neo (FSP, Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Deutschland).

Die untersuchten Harn-Schnelltests sind semiquantitative Farbumschlag-Tests, die den Gehalt an Acetoacetat im Harn in Stufen angeben (Abbildung 2, Tabelle 1).

- Ketostix (Bayer AG, Leverkusen)

- Ketur-Test (Hoffmann-La Roche AG, Basel)

- Combur 10 Test (Hoffmann-La Roche AG, Basel)

- Medi-Test Combi 10 VET (MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG, Düren)

Da bereits Spuren von Ketonkörpern im Harn auf eine subklinische Ketose hinweisen, wurde jeder Farbumschlag áls positiver Test gewertet.

Die Milch-Schnelltests sind ebenfalls semiquantitative Farbumschlag-Tests. Sie geben den Gehalt an Beta-hydroxybutyrat (BHB) ebenfalls in Stufen an (Abbildung 3, Tabelle 1). In der Milch liegen die Grenzwerte zwischen 150 und 190 µmol/l (Santschi et al. 2016). Da die Teststreifen nur die Stufen 100 und 200 mmol/l ausweisen, wird hier der niedrigere Grenzwert (100 µmol/l) angewendet.

- KetoTest, auch bekannt als KetoLac (Elanco Deutschland GmbH, Bad Homburg)

- PortaBHB-Check (PortaCheck, Inc., Moorestown, USA)

- Servotest Vet (servoprax GmbH, Wiesbaden)

Es wurden je Probennahmetermin ebenfalls Blutproben im Labor analysiert. Die ermittelten Werte dienen als Referenzwert für die Bestimmung der subklinische Ketose für alle drei Testsysteme. Die Teststreifen der Handmessgeräte werden für die Analyse mit dem Blut befüllt, der gemessene Wert kann nach einigen Sekunden vom Display abgelesen werden. Die Harn- und Milchteststreifen wurden jeweils in die Proben eingetaucht und nach einer Minute konnte der Farbumschlag vom Teststreifen abgelesen werden.

Die Korrelationen der Messwerte der Schnelltests mit den Laborwerten lagen im hohen (Bewertung: +) bis niedrigen (Bewertung: -) Bereich (Tabelle 4). Die Handmessgeräte erreichen hier die höchsten Korrelationen mit 0,67 – 0,80. Die Milch-Teststreifen haben die niedrigsten Korrelationen (0,31 – 0,43). Die Harn-Tests haben moderate bis hohe Korrelationen (0,59 – 0,68).

Zur Bewertung der Qualität der Messwerte wurden Sensitivität, (= Anteil richtig erkannter erkrankter Kühe aus allen erkrankten Kühen), Spezifität (= Anteil richtig erkannter gesunder Kühe aus allen gesunden Kühen) sowie die Falsch-Negativ-Rate (FPN = Anteil fälschlicherweise als gesund erkannter Kühe aus den erkrankten Kühen) und die Falsch-Positiv-Rate (FPR = Anteil fälschlicherweise als erkrankt erkannter Kühe aus allen gesunden Kühen) bestimmt.

Die Qualitätsparameter der Blut-Schnelltests (Tabelle 5) sind ähnlich zu den Ergebnissen der Harn-Schnelltests (Tabelle 6), wenn keine Gerät-spezifischen Grenzwerte angewendet werden. Die Geräte GLP und WVB wiesen die geringste Sensitivität auf, wodurch es zu höheren Falsch-Negativ-Raten kommt. Diese sind zu vermeiden, da hier kranke Tiere nicht erkannt werden. Die Kosten einer Behandlung liegen deutlich niedriger als für unbehandelte Tiere, die eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von Folgekrangkeiten haben.

Um die Ergebnisse zu optimieren wurde über eine Grenzwertoptimierungskurve für jedes Gerät der Grenzwert bestimmt, der die besten Ergebnisse, d. h. eine hohe Sensitivität, gepaart mit einer möglichst niedrigen Falsch-Positiv-Rate, liefert (Tabelle 6). Eine niedrige Falsch-Negativ-Rate wird angestrebt, selbst wenn die Falsch-Positiv-Rate dadurch ansteigt. Denn die Folgen einer nicht erkannten Erkrankung sind (gesundheitlich und monetär) deutlich gravierender als Behandlungen von Kühen die eigentlich gesund sind.

Die Sensitivität und Spezifität der Blut- und Harn-Schnelltests lagen überwiegend auf einem hohen Niveau von mehr als 80 %. Drei der vier Blut-Handmessgeräte erreichten, mit für das jeweilige Gerät optimierten Grenzwerten, sogar bis zu 92 % Sensitivität und mehr als 80 % Spezifität. Sehr stark profitiert der WellionVET Belua von optimierten Grenzwerten, hier steigt die Sensitivität von 53 auf 90 % an. Der Anteil der Tiere, die fälschlicherweise als negativ erkannt werden (FNR), kann dadurch von 47 % drastisch reduziert werden auf nur 10 %. Bei den Harn-Tests erreichen der Ketur-Test und der Medi-Test Combi 10 Vet eine besonders hohe Sensitivität von mehr als 90 %. Aber auch die Ketostix und der Combur 10 Test erreichten eine Sensitivität von 86 bzw. 88 %. Die Milch-Schnelltests weisen deutlich niedrigere Sensitivitäten auf als die beiden anderen Test-Systeme. Es fällt zudem auf, dass der Servotest Vet eine Sensitivitiät von 100 % aufweist und eine Spezifität von nur 6 %. Dies führt dazu, dass fast alle Tiere als erkrankt erkannt werden. Der Anteil fälschlicherweise als gesund erkannter Tiere (FPR) ist beim KetoTest und PortaBHB-Check, bedingt durch die niedrige Sensitivität, mit ca. 40 %, deutlich höher als bei den anderen Test-Systemen. Hier würden viele Tiere, die erkrankt sind, nicht gefunden werden.

Die Temperaturempfindlichkeit bei geringer Umgebungstemperatur ist in den Wintermonaten die größte Herausforderung. Da die Geräte Fehlermeldungen oftmals erst anzeigen, wenn das Blut bereits eingegeben wurde, ist damit der genutzte Teststreifen nicht mehr verwendbar. Dieses Problem trat beim GLP am häufigsten auf gefolgt vom WellionVet Belua. Ein beleuchtetes Display oder sogar eine Taschenlampe am Einschub für die Teststreifen ist besonders in dunkleren Ställen sinnvoll.

Fazit

Die Handmessgeräte für Blut liefern die besten Ergebnisse, wenn man alle Tests vergleicht. Insbesondere bei der Nutzung von angepassten Grenzwerten sind die Ergebnisse sehr gut. Hier sind besonders drei Geräte zu empfehlen: der TaiDoc BHB-Check, der Freestyle Precision Neo und der Wellion Vet Belua. Der Glucomen LX Plus wies bei der Handhabung als größte Schwierigkeit die Temperaturempfindlichkeit auf. Zudem sind die Sensitivität und Spezifität geringer als bei den übringen Geräten.

Ebenso zu empfehlen sind die Harn-Teststreifen. Zu beachten ist hier die Schwierigkeit der Probengewinnung, wobei Routine für Mensch und Tier helfen kann. In ruhigen Herden müssen die Tiere nicht mal zwingend fixiert werden zur Probengewinnung.

Die Milch-Teststreifen sind nur eingeschränkt zu empfehlen. Die Sensitivität von ca. 60 % führt zu einem großen Anteil Tieren, die fälschlicherweise als gesund eingestuft werden. Hier wäre jedoch die Praktikabilität am größten, da man die Tiere nicht extra fixieren muss, die Proben können direkt im Melkstand genommen werden.

Die Handhabung der Schnelltests ist in der Regel gut in den Betriebsablauf zu integrieren; da es bei den frischabgekalbten Kühen in den meisten Betrieben in den ersten 1 - 2 Wochen zur Routine gehört Fieber zu messen, kann der jeweilige Test gleichzeitig angewendet werden. Aufgrund der hohen Inzidenz der subklinischen Ketose in deutschen Herden wird dringend zu einem Ketosemonitoring über Schnelltests geraten.

Die Herstellerangaben für die Tests wurden größtenteils eingehalten. Bei zwei Handmessgeräten gab es vermehrt Probleme mit der Arbeitstemperatur. Diese arbeiteten besonders bei niedrigen Temperaturen nicht zuverlässig. Negativ ist dabei zudem zu bewerten, dass die Geräte erst Fehler anzeigten, nachdem der eingesteckte Teststreifen mit Blut befüllt wurde, wodurch dieser dann verworfen werden musste. Hilfreich war die Beleuchtung des Displays ebenso wie der Steckplatz für die Teststreifen. Ein Gerät hatte zudem eine kleine Taschenlampe, was das einbringen von Blut in den Teststreifen vereinfachte. Die Preise des Handels sind sehr unterschiedlich, es lohnt sich hier die Geräte und Teststreifen über den zuständigen Tierarzt zu beziehen. Die praktische Anwendung der Milch und Harn-Teststreifen ist relativ problemlos. Bei den Harn-Teststreifen stellt Probengewinnung eine Schwierigkeit dar.

Das Projekt „IndiKuh - Bewertung der Tiergerechtheit in der Milchviehhaltung – Indikatoren im Bereich Stoffwechsel und Fütterung“ wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert. Projektträger ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung. Förderkennzeichen: 2817905815. Die Georg-August-Universität Göttingen (Department für Nutztierwissenschaften; Abteilungen Wiederkäuerernährung und Tierzucht und Haustiergenetik), die Landwirtschaftskammer Niedersachen (FB 3.5 Versuchswesen Rind) und das Institut für Tierernährung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) sind am Projekt „IndiKuh“ beteiligt. Weitere Projektpartner sind der LKV Weser-Ems, die VIT Verden und die Universität Lüttich.